ChatAIを全社向けツールとして導入。RAG機能やエージェント機能で様々な業務に生成AIを活用。

化粧品による肌トラブルが社会問題となっていた中、創業時から「無添加」にこだわり、世界中の人の美と健康をサポートしている『株式会社ファンケル』(以下、ファンケル)。化粧品と健康食品の製造および販売をしている同社では、品質と安全性に独自の基準を設けて製品開発を行うとともに、製造から販売までの製販一貫体制を敷いている。通販や小売店、自社店舗、ECモールなど幅広い販路で事業を展開し、近年はアジアを中心とした海外展開も強化している。

同社では「もっと何かできるはず」という経営理念を掲げており、新しい技術や発想に対して柔軟かつ主体的に挑戦する社風が特徴だ。生成AIの普及が加速する中、同社では「ユーザーローカル ChatAI」(以下、ChatAI)を全社で導入し、日常的に生成AIが使用されている。ここでは、ChatAIの使用を社内に根付かせた戦略や活用術などについてお話を伺っていく。

グループIT本部情報 システム部 コーポレートシステムG

片山 翔一 氏

導入背景

お客様からの口コミを効率的に解析したいという課題から生成AIの導入を検討

決め手となった「使いやすさ」と「セキュアな環境」

ファンケルグループは数多くの製品を展開し、毎日のように多数のお客様から声が届いている。製品に対する口コミなどの定性的なデータの活用に課題を感じていたことが、ChatAI導入の背景だ。片山氏は従来の口コミの分析方法について「お客様が投稿した口コミを1つずつ人の目で見て解析していました。しかし、それでは担当者のスキルに依存してしまったり、解析できる口コミの数に限界があったりします。そこで、生成AIを活用して効率化できないかと考えました」と振り返る。

また、人の目で口コミを解析すると、担当者だけしか扱えないようなデータとなってしまうケースもあったという。「お客様の声を製品開発やプロモーションに生かすためには、口コミの解析に対する敷居を下げ、幅広い部署の人が活用できる環境を構築する必要がありました」と片山氏。

口コミの解析という具体的な課題が生じていたタイミングと同時に、ファンケル内では多くの部署から生成AIの導入を求める声が上がっていた。具体的には、あらかじめ情報を読み込ませておいて気軽に質問できるチャットボットのような機能や、契約書のリーガルチェック、製品パッケージに記載する文章の確認など、あらゆる場面で生成AIによる効率化が望まれていた。「導入前の時点ではファクトチェックなどの乗り越えるべき課題を考えるよりも、とにかく生成AIを活用すれば自分たちの業務を効率化できるのではないかという期待が膨らんでいました」と、片山氏は社内で生成AI導入の機運が高まっていたことを明かした。

社内での声が強まる一方で、生成AIの導入には「情報管理」という課題もあった。社内の機密情報を扱う以上、入力情報が外部に漏れたり、学習に使われたりする心配があっては業務では使えない。「仕事で扱う情報は基本的に機密性の高いものです。公開されている生成AIツールを導入して『機密情報は入れないで』と言われると、ユーザーは萎縮して気軽に使えなくなってしまいます。ユーザーにとっても管理側にとっても安心できるツールを提供することが、生成AIを導入するうえでの大きなミッションでした」と片山氏は語る。生成AIを社内に浸透させるためには利用に対するハードルを下げる必要があり、その中でも安心して使える環境は欠かせない。

そこで「口コミなどのデータファイルを解析できるような機能があること」と「セキュアな環境で安心して使えること」を条件にツールを選定した。「ChatAIは求めていた条件に加え、使いやすさとコストに魅力を感じました。画面が見やすくて直感的に使えることは、利用のハードルを下げてくれます。また、リクエスト回数で制限されてしまうと、ユーザーも管理側も萎縮してしまいます。ChatAIはリクエスト回数の従量課金がなく、制限を気にせず使用できるので、社内で広く使ってもらいたいという私たちの思いに合致していました」と片山氏は導入に至った理由を説明する。

活用方法

ユーザーを増やすため、徹底的に利用のハードルを低く設定

文章校正からマーケティングの壁打ちまで幅広く活用

ChatAIの社内浸透において、ファンケルが最も意識したのは「利用の手軽さ」だったという。当初は口コミの解析という特定業務での利用を想定していたこともあり、なかなか浸透が進まなかったようだ。そこで、さまざまな部署から生成AIを希望する声があがっていたこともあり、とにかく利用の間口を広げる方針に転換した。

利用の間口を広げるうえで特徴的な点として、管理側がユーザーに利用目的や効果の申告を求めなかったことがある。「利用前に使い方や事例の説明をしましたが、それ以降は利用内容の把握や目標値の設定などをしていません。目標値を求めてしまうとユーザーはChatAIを使うことに抵抗を感じてしまう可能性があります。私たちはとにかく使ってもらい、その中で効果的な活用方法を各自で見つけ出してほしかったので、手軽な申請書のみで使える環境にしました」と片山氏は説明する。

この利用に対するハードルを下げる方針は、ファンケルの社風と親和性が高かったという。「会社の経営理念に『もっと何かできるはず』を掲げていることもあり、社内では新しい事業やシステムを積極的に取り入れようとする風土が醸成されています。そのため、ChatAIの導入を社内掲示板に数回載せただけで利用を開始する人が出てきました。その後は従業員同士の推薦で利用が広まっていき、時には有志でプロンプトの作り方を共有するといった動きが自然と発生していますね」と片山氏。

従業員が自由にChatAIを活用している中、実際の用途は大小さまざまだという。大きなプロジェクトを遂行するためにマーケティングの壁打ちをする人もいれば、日常のメールの構成を直してもらう人もいる。特にファンケルでは外国籍の従業員もいるため、その従業員が作成した日本語の文章を推敲してもらっているケースもあるようだ。

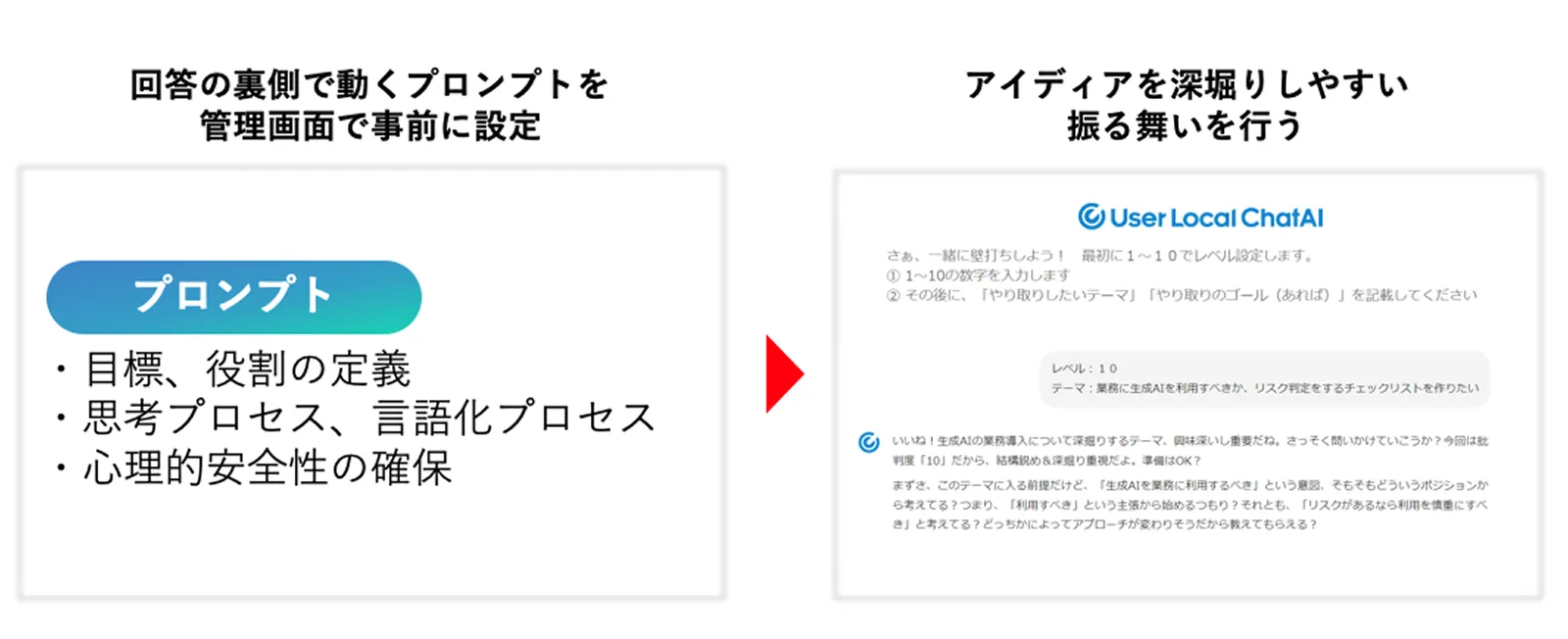

「社内でよく使用される用途については、ChatAI のカスタムチャット機能を使い、利便性を高めています。カスタムチャット機能は、回答の元となるプロンプトや参照するファイル(RAG)を管理者が事前に設定し、独自の環境を用意できる機能です。たとえば、企画段階のアイデア出しであれば、アイデアを深掘りしやすいような振る舞いをするよう、事前に設定することができます。カスタムチャット機能を使うことで、利用者は自ら複雑なプロンプトを作成しなくても、アイデア出しに最適化された環境で、すぐに壁打ちができるようにしています」と片山氏は語ります。

アイディアを深堀りしやすいような振る舞いを行う独自環境を用意

ファンケルは販売のみならず製品開発も行っており、研究部門でも製品企画の壁打ちなどにChatAIを使っているという。「化粧品や健康食品は専門性が高く、生成AIで調べるだけで製品開発はできません。しかし、お客様の悩みや口コミからどのような製品を打ち出すとよいかといった壁打ち相手として適しています。例えば、『青汁を使った面白いアレンジメニューを考えてください』のように聞き、実現できそうなものがあればプロモーションの1つとして展開するかもしれません」と、片山氏は説明する。

効果・成果

ChatAIを全社向けツールとして導入。今後はエージェント機能を活用し、より複雑な業務への生成AI活用も検証を進める。

現在はChatAIを全社向けのツールとして展開し、毎日多くのユーザーが日常的にChatAIを使用している。片山氏は社内で生成AIが浸透したことについて、「心理的ハードルがなく、日常的かつ自発的に生成AIを使っている人が増えているのが何よりも大事なことだと思います。インターネットも最初は『情報が漏洩しないか』など抵抗を持っていた人も多かったですが、次第に使うことが当たり前になりました。生成AIも同様だと考えており、今の時点で使い慣れている人が多い状態を作れているのは非常に価値があることだと思います」と評価している。

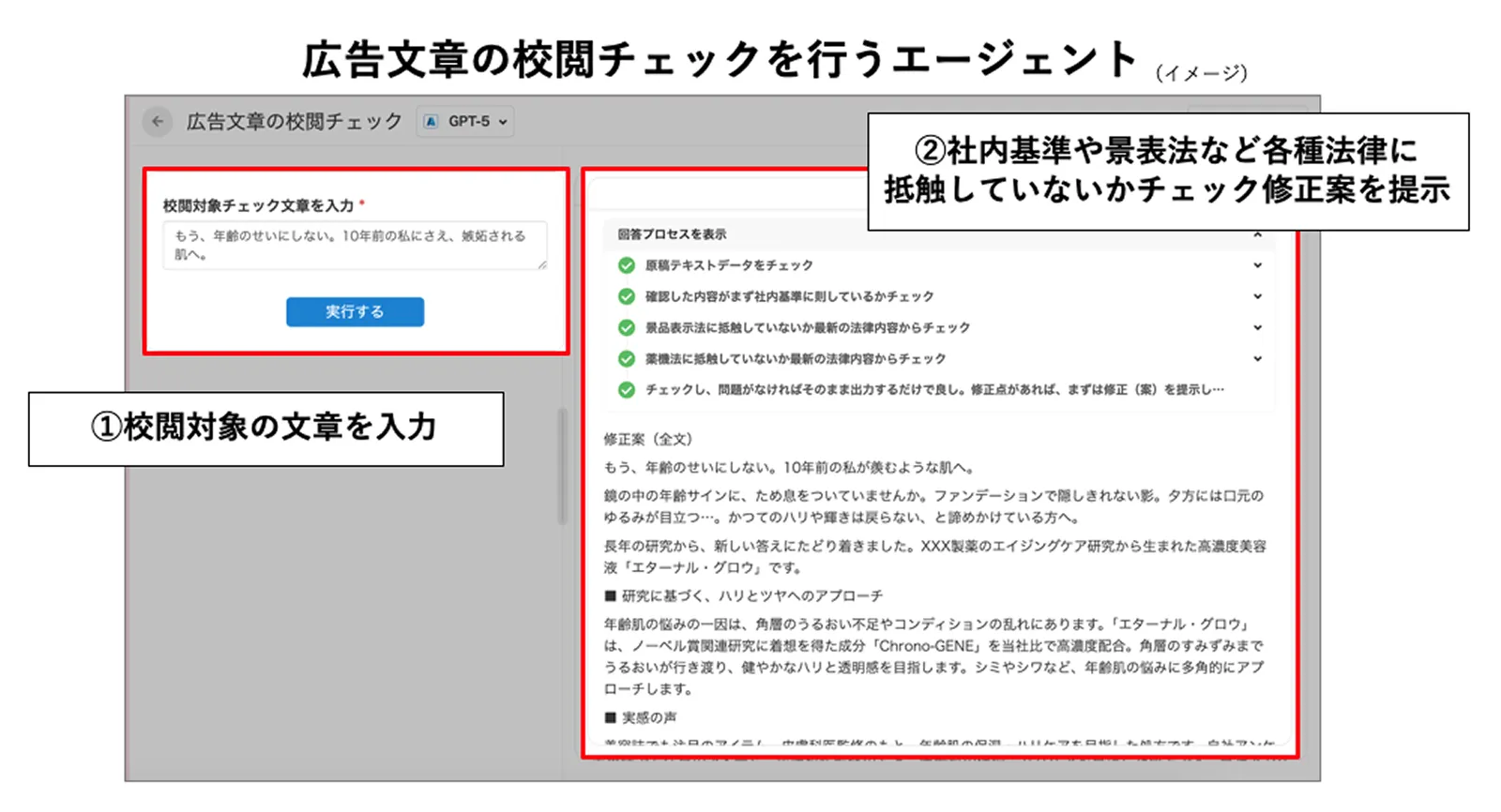

また同社では、エージェントの活用も進んでいる。ChatAIでデフォルト提供されている翻訳エージェントや文章校正エージェントに加え、個別の業務に最適化したカスタムエージェントの検証も進めている。

「ChatAIのエージェント機能では、1回の指示で複数のプロンプトを一気に実行することができます。たとえば弊社では、広告文章を作る際に、社内ルールに即しているか、各種法律に抵触していないか、誤字脱字はないか、より良い言い回しはないかなど、1つの業務に対して複数のステップを踏むケースがあります。従来の生成AIでは、その都度プロンプトを送信する必要がありましたが、ChatAIのエージェント機能を使えば、1回の送信で完結できる可能性があると考え、現在検証を進めています」と片山氏は語る。

エージェント機能については、今後もさまざまな業務で活用できる可能性があり、多様な検証を行いたいと片山氏は考えている。「生成AIの活用について、このように多様な検証ができるのは、ChatAIがセキュアで、利用画面や管理者画面などが共に使いやすく、従量課金がなく固定料金で使い放題など、さまざまな要素が揃っているからこそだと感じています。今後も生成AIが発展していく中で、ChatAIを活用して多様な業務への活用を検証したいです」と意気込みを語った。

利用申し込み

- 同業企業様、学生の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

- フリーメールアドレス(GmailやYahooメール等)はご利用いただけません。

- 弊社担当より製品説明会や勉強会などのご案内の連絡をさせていただくことがあります。

- ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

- このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。

プライバシーポリシー ・ 利用規約