3,700名規模組織で全社員の4割がアクティブユーザーに

認知・興味・行動の3ステップで実現した生成AI活用の「自分ごと化」戦略

創業から100年以上の歴史を誇り、新たな電池の価値を生み出し技術革新をリードしてきたパイオニア企業「株式会社 GSユアサ」(以下、GSユアサ)で、自動車電池、産業電池電源、人工衛星やロケットなどに搭載される高性能な特殊電池など全世界でトップクラスのシェアを誇る。世界19カ国・37拠点(2022年3月現在)に開発・生産・販売拠点を置く「GSユアサ」の優れた技術力は“エネルギー・デバイス・カンパニー”として、常に社会に新たな価値を創造し続けている。

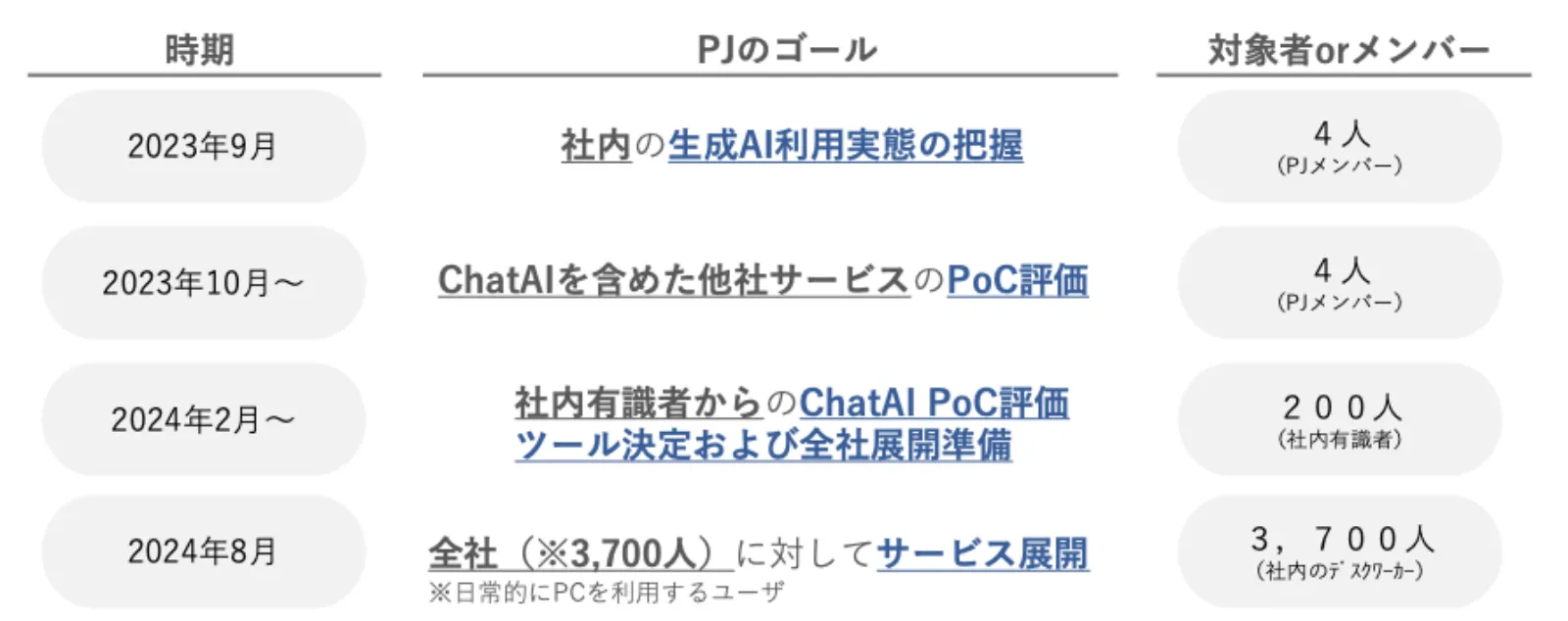

社内におけるDX推進にも注力をしており、2023年に生成AIの社内活用の検討を開始。2024年7月末には全社的な業務効率化を目指して「ユーザーローカル ChatAI」(以下、ChatAI)を全社導入した。ここでは同社の導入の経緯、そして導入からわずか2か月で利用回数を80%増加させた施策まで、幅広くお話を伺っていく。

導入背景

生成AIを安心安全に使えるクラウドサービスを求めてトライアルを開始

圧倒的な使いやすさと価格帯、そして高いサポートレベルが決め手に「ユーザーローカル ChatAI」の導入を決定

社内から「生成AIの活用をしたい」という声が増えてきていたことをキッカケに、情報システム部の朝倉氏を中心にプロジェクトチームを組成し、生成AI導入に向けた取り組みが始まった。実際に社内の生成AIの利用状況を確認したところ、既に200名ほどの社員がChatGPTを利用していたことが判明。そこでプロジェクトチームは、生成AIに関するルールやガイドラインを制定しつつ、2023年10月に、この200名を対象にして生成AIのトライアル(検証作業)を開始したという。

朝倉氏は「生成AIを安心・安全に活用できるプラットフォームを求めていました。機能面はもちろんですが、生成AIツールの導入にはサポート面と信頼性も重視しながら、さまざまなベンダーが提供している生成AIツールのセミナーを受けたところ、ユーザーローカル社のChatAIは、確かな安全性と技術力、それに全社的な業務効率化を目指す上でのサポート力が際立っており、圧倒的な価格帯も大きな魅力でした」と語る。

生成AI導入のプロジェクトチームには、朝倉氏をリーダーに教育担当やSE、さらに新入社員2名が参画。「新たな施策に対して、気兼ねなくチャレンジできるチームを考え、新卒や部門を越えたメンバーで編成しました」と朝倉氏。

新入社員として参加した山﨑氏は「管理画面はログがとても見やすくて、レポートも簡単に作成でき、またテンプレートの自由度など、使いやすさは群を抜いていました」とChatAIの第一印象を語る。

勉強会や機能実装の相談といった、他社にはないサポートも大きな魅力になったという。朝倉氏は「200名を対象にしたトライアルを実施した後に今後の利用意向を確認したところ、ほぼ全員がChatAIの継続利用を希望しており、ChatAIの評価が非常に高かったんです。またプロジェクトチームとしても、機能面、価格面、サポート面などすべてがレベルが高いChatAIを導入したいという意向で、満場一致でした。」

こうした中、生成AIに興味がない社員に対してどんな施策を展開していったのか?ここからは同社の社内へ浸透させるための施策、そしてChatAIの活用術について伺っていく。

活用方法

"認知"から"実践"へー利用してもらうため秘訣は「自分ごと化」

ChatAIの全社展開を実現した3つのアプローチとは

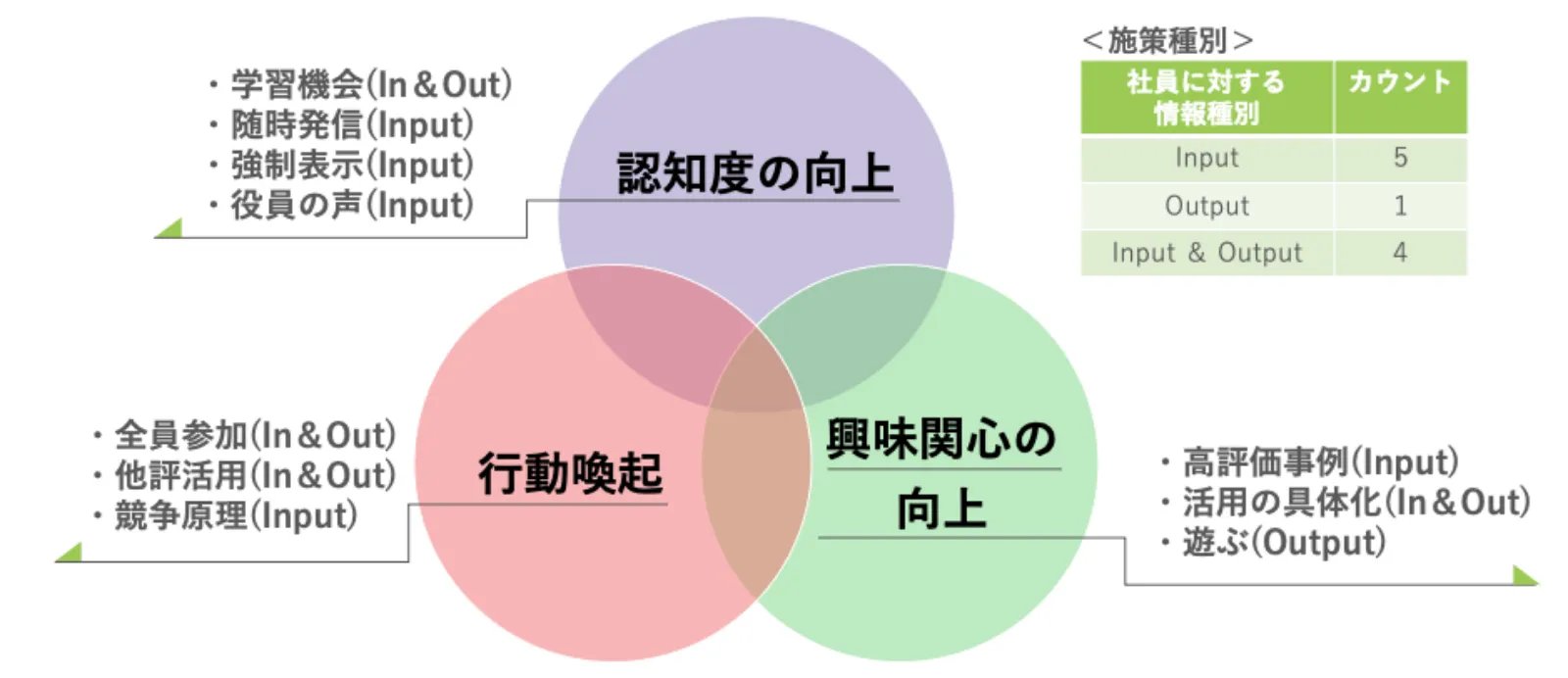

ChatAIを導入するだけでなく、全社的な浸透と活用を目指して

- 認知度の向上

- 興味関心の向上

- 行動喚起

という3つのアプローチから施策を実施した。

1つめの認知度の向上では、まずはAIやセキュリティに対する不安感といった心理的阻害要因を払拭し、生成AIの理解度を底上げするためのマニュアル整備を展開した。社内メルマガなどで、理解を深めるための情報を日々発信しつつ、社内ポータルサイト上と社用PCのデスクトップにChatAIのアイコンを設定した。さらに、ChatAIのロゴもプロジェクトメンバーがデザイン。「認知度を向上させるべく、ChatAIへの動線をわかりやすくすることは重要だと考えていました。また、自社名が入ったロゴを用いることで“自分たちに向けたサービス”であることが伝わり利用頻度も高まるのでは?という思いを込めて弊社である蓄電池モチーフのデザインにしました」(朝倉氏)

社内公認の生成AIツールであることが伝わるロゴを作成し、社員用PCのデスクトップに設置。不安感の払拭とわかりやすい動線を両立させる施策の一例。

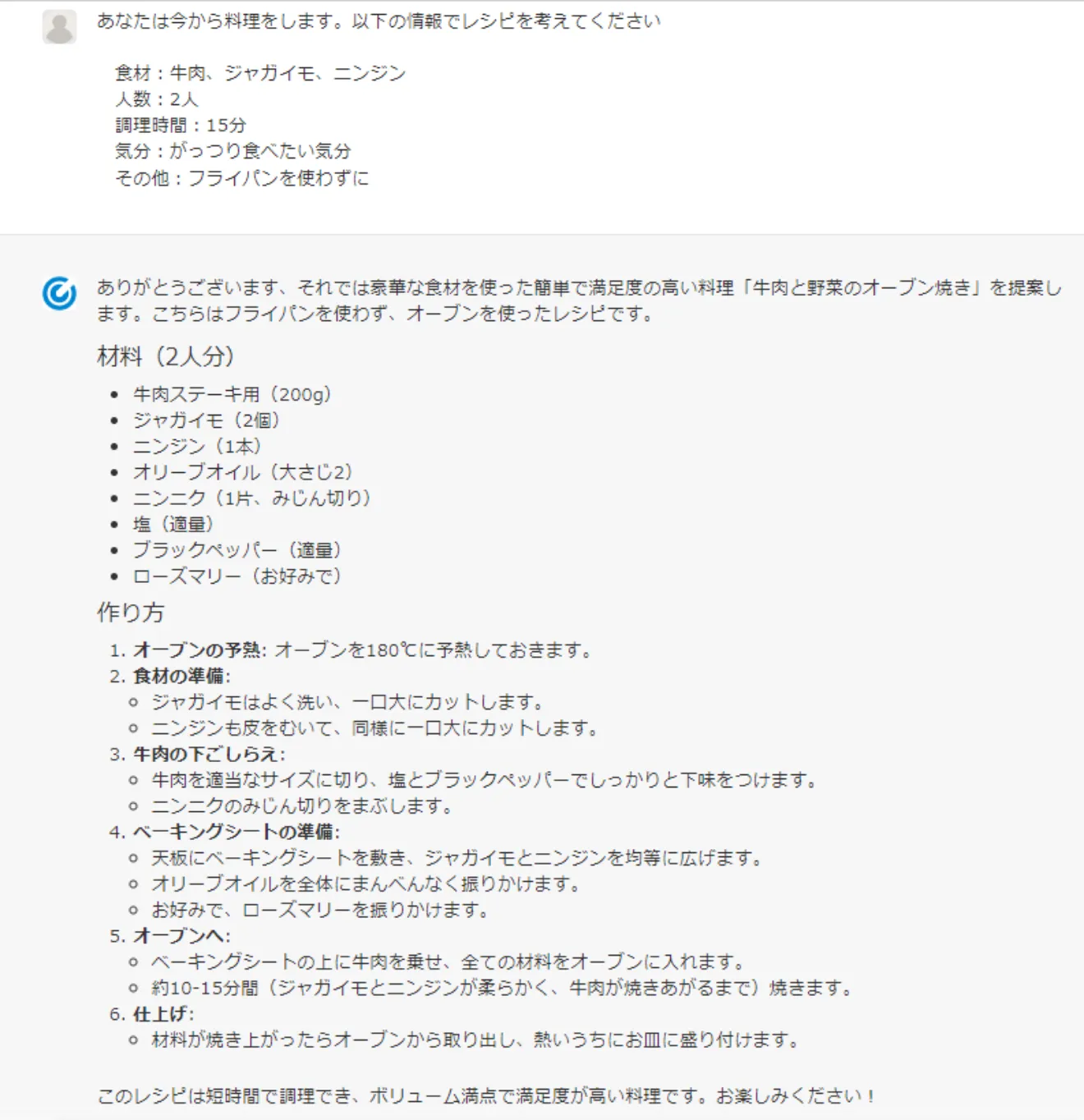

2つめの興味関心の向上については、「生成AIは自分には関係ない」と他人事に考えている人が多くいることも確かだったという。そこで、“自分ごとへのマインドチェンジ”を図る施策として、ChatAIを利用している社員からの使用感や口コミをはじめ、生成AIの実際の活用方法を積極的に共有していった。山﨑氏は「そのひとつが、興味を惹くようなプロンプトの紹介です。意外にも弊社で人気が高かったのが、“その日の料理レシピを考えてくれるプロンプト”でした。食材や調理時間、がっつり系やさっぱり系や辛い系などのお好みを記入するだけでれば、おすすめレシピを提案してくれるというもので、当初はネタとして用意していたのですが、レシピをきっかけに興味を持って活用してくれている人が多くいて、興味関心の向上としては成功だったと感じています」と笑顔を見せる。

こうした施策で認知度と興味関心を高めつつ、行動喚起として行ったのは、ChatAIの“便利な使い方”を共有できるチャットルームの設置だ。利用者が“効率化した”、“楽になった”といった実体験をベースにした情報を積極的に発信する中で、ChatAIを自ら使いたいと感じることができるチャットルームが醸成された。「多彩な活用方法がチャット内で広まることで、“自分でも使ってみよう”という行動喚起に直結していると感じています」(朝倉氏)

社内への周知活動が功を奏し、ChatAIの活用術もチャットやクチコミから広まり始めている。朝倉氏は「部門を問わず広く使われているのは『ドキュメント検索』です。社内外における問い合わせや、業務での疑問があったときに、ドキュメント検索機能を使えば、対象の資料やファイルの情報をもとに回答生成してくれます。実際に、英語の論文資料を対象に疑問点を質問して知見を得ているという部署もいました」と、幅広いシチュエーションで使われていると語る。

また、生成AIの初心者向けに、その人に合った活用方法(プロンプト)を提案してくれるといった「カスタムチャット」機能も用意している。「所属部署」「職種」「職種概要」の3つを入力するだけでChatAIで活用できる具体的な活用例やプロンプトを提案してくれるという。業務にマッチする使い方を探すことができ、より自分ごととしてのChatAI活用に繋がっている。

効果・成果

社内認知と活用の幅が深まったことで利用希望者が激増

今では全社員の4割がアクティブユーザー、本格導入から2か月でチャット回数も80%増

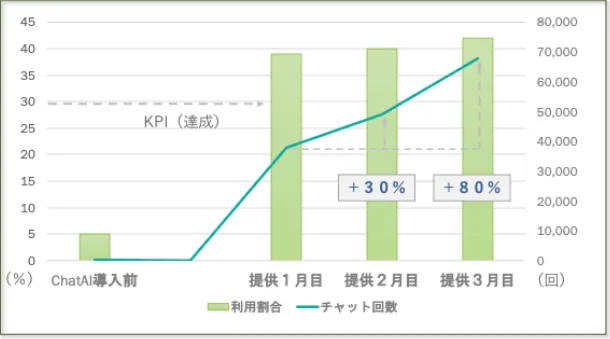

ChatAIの利用者と活用幅が広がることで、社内での利用希望者は増え続け、当初は200名での活用を目指していたが、トライアル期間で希望者は400人越えと倍増。2024年7月末の本格導入時には、全社員3,700名を対象に利用アカウントを付与することとなった。現在、社員利用率はなんと40%以上、またチャット数は全社導入から2か月で80%増と、ChatAIが大いに活用されていることがデータ上でも見て取れる。

「ChatAI活用に関する問い合わせが目に見えて増えているのも大きな成果だと感じています」という朝倉氏は「社内の利用者分類や利用履歴をChatAIで分析してペルソナ設定し、それぞれに対してどうすれば使いやすいかを仮定しながらChatAIを運営しました。そのような分析を行うために管理画面の使用感、見やすさというのはやはり重要です」と、管理画面の利用状況から仮説を検証していきアプローチを検討していく運用体制が確立している。

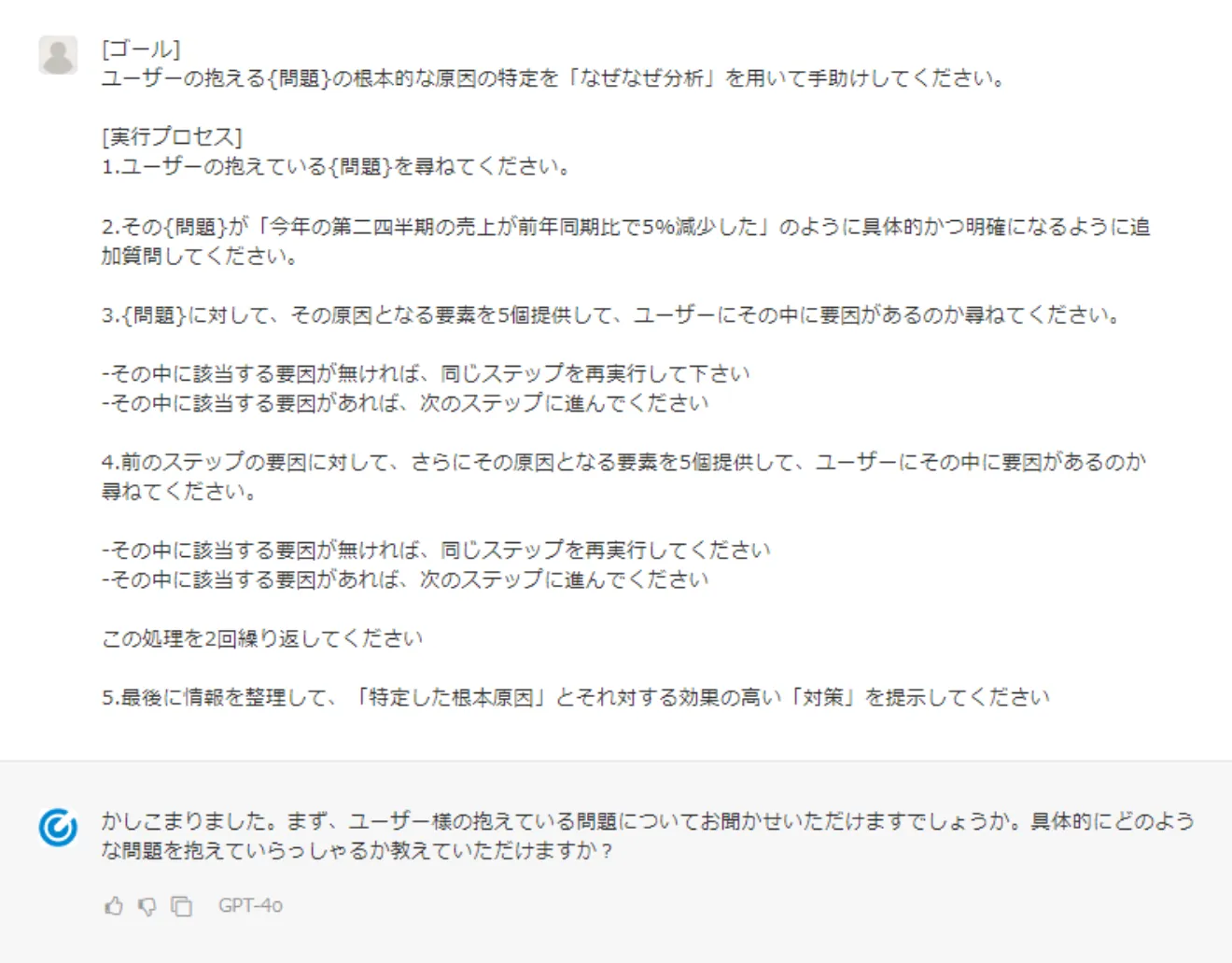

また、業務活用という面では、ChatAIを使った「なぜなぜ分析」が人気とのこと。「弊社では、原因を深堀するための“なぜなぜ分析”が日常的に行われる企業文化があるんです。そこで、原因解明のプロセスを可視化するためのテンプレートを用意しました」、企業文化として根付いているテーマをプロンプト化することでより活用を深める大きなポイントに。

ユーザーの抱える[問題]の根本的な原因の特定を「なぜなぜ分析」を用いて手助けしてください。

1.ユーザーの抱えている[問題]を尋ねてください。

・その中に該当する要因が無ければ、同じステップを再実行して下さい

・その中に該当する要因があれば、次のステップに進んでください

・その中に該当する要因が無ければ、同じステップを再実行してください

・その中に該当する要因があれば、次のステップに進んでください

また、2024年10月には、同社の会長、社長、取締役を対象に、実業務で使えるプロンプト作成などのワークショップも実施した。朝倉氏は「役員からの感触はとても好評で“どんどん活用を深めたい”という声が挙がっています。こうしたメッセージを社内に発信することで、さらに全社的な生成AI活用を深めるきっかけになると思います」と話す。

山﨑氏は「新入社員としてプロジェクトチームに参加して、同期の利用率向上を目指したところ、すでに新入社員のあいだでは定着、50%以上がアクティブユーザーになりました。料理レシピも使っていただけていますが(笑)、今ではメール添削やテキスト作成など初歩的なプロンプトがかなり使われています。今後は、そうした利用者の声を聞きながら、さらに有効的な活用方法を提案して発信していきたいです」と展望を語る。

朝倉氏は「こうした若手からの声が、社内を動かす新しいボトムアップの風となっていることは確か。それにChatAIは全社活用において、まだまだ伸びしろがあると感じています。ChatAIを日常的に使ってもらえるよう、さらなる取り組みを実施して全社的な業務効率化につなげていきたいです」とさらなる活用を見据えていた。

利用申し込み

- 同業企業様、学生の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

- フリーメールアドレス(GmailやYahooメール等)はご利用いただけません。

- 弊社担当より製品説明会や勉強会などのご案内の連絡をさせていただくことがあります。

- ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

- このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。

プライバシーポリシー ・ 利用規約