複数の生成AIモデルが利用できる高精度のChatAIを3,500名規模で導入。“AIが空気のように自然にある職場”の実現に向けて

日本最大規模のエネルギー開発企業である「株式会社INPEX」(以下、INPEX)は、石油・天然ガス事業に加え、風力・地熱等の再生可能エネルギー事業やCCS/水素などの低炭素化事業にも取り組んでいる。2025年2月に発表した「INPEX Vision 2035」では「責任あるエネルギー・トランジション」を掲げ、エネルギーの安定供給とカーボンネットゼロの実現に向けた取り組みを推進している。

同社はエネルギーの安定供給という社会的使命を担う。そのためには「デジタル技術の徹底活用」が不可欠であり、これは前述のVisionにも掲げられている。生成AIが世の中に普及し始めた2023年に、デジタル戦略推進ユニットでは生成AIを社内に浸透させるタスクフォース“AIR”を立ち上げ、「ユーザーローカルChatAI」(以下、ChatAI)を3,500名規模で導入した。また、2025年にはINPEXデジタルアカデミーを開始し社員のデジタルリテラシーの向上を図るとともに、社内の各部門からデジタルアンバサダーを募り、現場・ユーザー部門と協働しながら、AI for everyone を目指している。ChatAIはこの変革をドライブする上で、なくてはならないツールになっている。ここでは、INPEXにおけるChatAIの活用方法や導入の効果などについてお話を伺っていく。

技術統括本部 デジタル戦略推進ユニット ビジネスソリューショングループ

AIエバンジェリスト 森 真之助 氏

技術統括本部 デジタル戦略推進ユニット ビジネスソリューショングループ

中島 暁平 氏

導入背景

複数かつ最新の言語モデルを使えないことに課題を感じていた

ChatAIは最新モデルの搭載が早く、ドキュメント機能(RAG)の精度も高く導入を決意

INPEXにおける生成AI活用の取り組みは、世の中にあらゆるAIツールが普及し始めた2023年初頭から本格化した。どのように生成AIを社内展開していくかという議論が進む中、2023年9月に「AIが空気のように自然にある職場へ」というスローガンを掲げ、タスクフォース“AIR”が立ち上がった。森氏と中島氏の2名から始まった本活動だが、「立ち上げ当初はAIRの認知を広めるためにポスターの掲示やノベルティの作成、社内向けの動画の展開など、さまざまな手段でAIRのコンセプトと社内で利用可能なAIツールを伝えていきました」と森氏は当時を振り返る。

AIRのミッションの1つに「オフィス業務の高度効率化」があり、まずは生成AIに慣れるために全社的なアプローチを重視したという。「全社員向けの説明会を開催し、具体的に生成AIを使って何ができるのかを実践も交えて説明しました。Excelの関数を調べる方法やプログラミングでの活用などを紹介したところ、最初は技術系の社員を中心に生成AIの活用が浸透していきました」(中島氏)

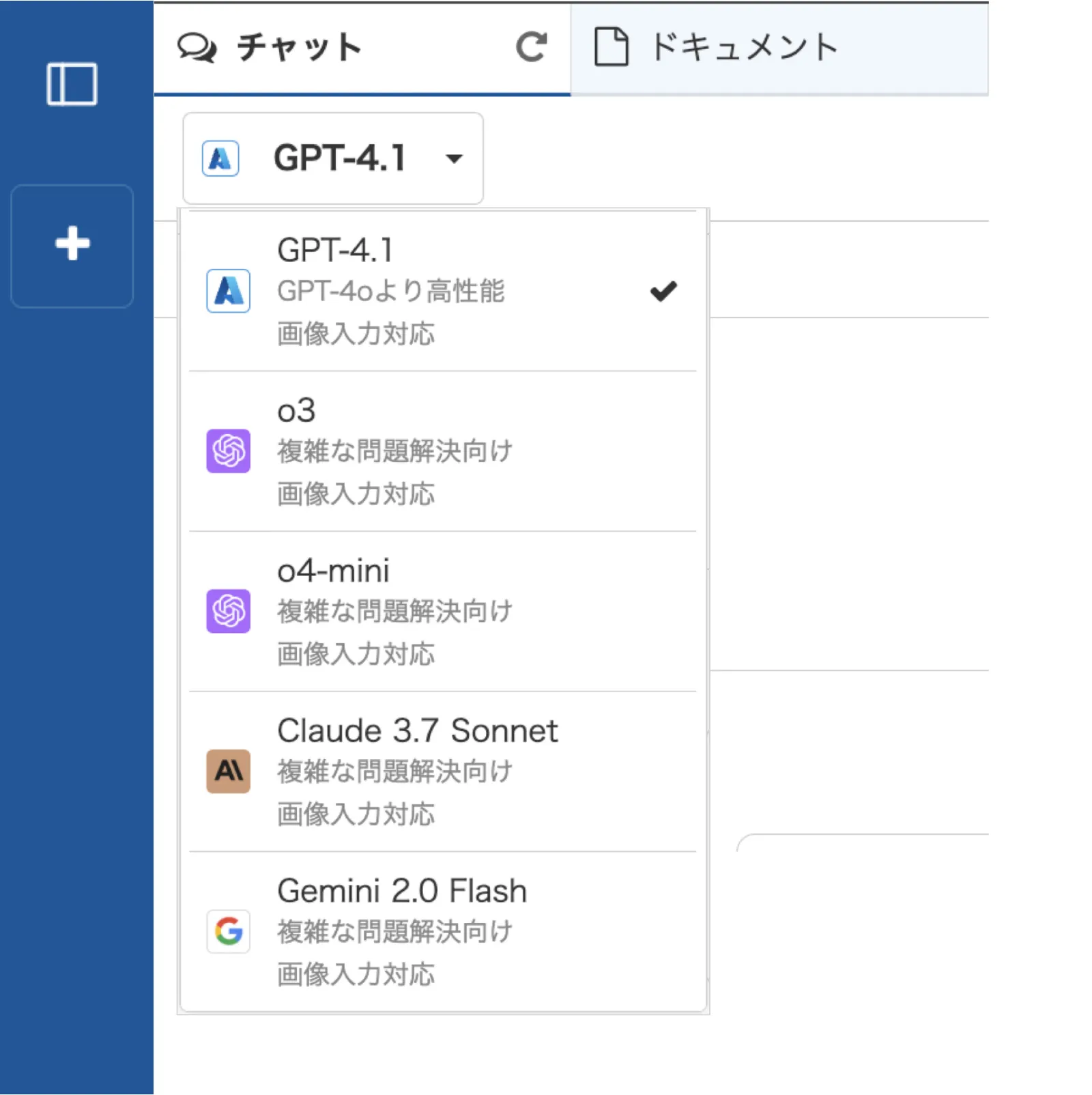

当初導入していたのは、ChatAIとは別のOpenAI社の言語モデルのみ利用できる他社サービスだったという。しかし、プログラミングで使用していた技術職に加え、事務系の社員にも翻訳や壁打ちなどの用途で生成AIの活用が浸透するにつれて、課題が浮かび上がってきた。中島氏は「生成AIを活用している社員から複数かつ最新の言語モデルを使用できる状態にしたいとの声があがるようになりました。当時はOpenAIのGPT-3.5-turboしか使えず、新しいモデルを追加するためにはインフラ担当者による都度作業が必要だった為、これではコストと時間がかかってしまい、最新の言語モデルをサービスに反映するまでにタイムラグが発生していました。また、アウトプットの質やトークン数上限の観点からAnthropic社のClaudeも業務で使いたいという声もありました」と説明する。

中島 暁平 氏

さらに、当時はRAG(検索拡張生成)機能を別サービスで導入していたため、社内ドキュメントの検索用途と、 一般的な生成AIとのチャットで利用するサービスが分かれていることによるユーザーの混乱もあった。「どのサービスを使えばいいのかわかりづらいというフィードバックが説明会のたびに寄せられていました。また、ユーザー側でファイルを添付して生成AIに分析させるような機能も、当時のソリューションでは実現できていませんでした」(中島氏)

これらの課題を解決するため、INPEXはChatAIの導入を検討し始めた。中島氏は「ChatAIは言語モデルの選択肢が多く、新しい言語モデルの実装も迅速に行われていたことが大きな決め手でした。また、同一のプラットフォームにチャット機能とドキュメント機能(RAG)を備えていること、ユーザー側でファイルをアップロードしてAIで分析できる機能があることも、重要なポイントでした。私たちが期待していた機能を全て網羅していたのがChatAIでした」とChatAI導入の決め手を語る。

導入の際には、生成AIをよく活用していた約10〜15名の社員でトライアルを実施した。中島氏は「言語モデルごとの性能比較を行い、想定していた通り新しい言語モデルの精度は高いと感じました。また、ドキュメント機能(RAG)については回答の精度だけでなく、引用元のファイルやページまで特定してくれるため、ユーザーの手間を削減できると感じましたね」とトライアルを振り返る。

活用方法

社内動画配信や各拠点での説明会でChatAIの認知を拡大

本社のみならず、現場でのニーズも広い活用の幅を拡大中

ChatAIの導入プロセスについては「必要な情報を伝えただけで環境構築していただけたので、非常にスムーズでした」と中島氏。ChatAIの導入によって課題を解決できたこともあり、社内における生成AIの浸透は加速した。森氏は「イントラネットにAIR専用のページを作成しており、そちらにChatAI導入の掲示をしました。また、新機能や使い方の紹介動画を作成して、月に2〜3本ほど配信しています。生成AIといっても用途によってはまだまだ社員の期待値に達しないような使い方もあります。AIRからの情報は「社員を落胆させない」を念頭に、アップデートの速い生成AIの情報の中から、INPEXにとって本当に便利な機能だけを厳選して配信するように気を付けています。

生成AI活用の浸透に向けて、周知の方法も工夫している。

例えば、INPEXではChatAIの導入前と同様、IT部門内でツールを内製化する際のコーディングで活用することが多いそうだ。特にChatAIを導入してからは複数モデルを利用することができることで「コーディングが楽になった」との声があがるケースが多く、継続的に利用されているという。

また、ドキュメント機能(RAG)も安定して使われている。「1つのファイルに社内規定やオフィスルールをまとめておき、休暇申請の方法や支給される機器の申請方法など、日常的な問い合わせに活用しています。以前は担当部門に直接聞くことが多かったのですが、他の業務をしている中で質問をするのは気が引けてしまいます。だからといって自分の力で分厚い規定を読み込んで正解を探すのは手間がかかってしまいますよね。ChatAIには気兼ねなく質問できるので、いつでもすぐに知りたい情報を得られるようになりました」(中島氏)

最近では本社のみならず、作業現場への展開も進んでいるそうだ。森氏は「本社だけでなく、新潟など現場の拠点でも生成AIの活用に関する説明会を開催しています。社内に動画を配信している効果もあって生成AIへの関心は高く、毎回50〜100人程度が参加しています」と語る。

現場からは、事故報告書の作成に苦労しているという課題があり、この課題の解決にトライしているという。「INPEXバリュー」の1つに「Safety(安全第一)」を掲げているように、INPEXでは国内外でヒヤリハットが起きた際は必ず報告書を作成している。森氏は「事故報告書にChatAIを活用すれば効率的に作成できることはもちろんですが、再発防止策を考える際にも活用できます。これは事故の再発防止に限りませんが、生成AIを活用することで自分では思いつかなかったような案やアイデアを出してくれます」と、現場での活用方法を紹介する。

ハーバード大学、スタンフォード大学で博士号を取得し、実務も経験したビジネスアドバイザーです。

事故概要の内容を【アウトプットフォーマット】以下の

フォーマットでレポートにしてください。

レポートは、「だ、である調」で作成してください。

事故名:

発生日時: 年 月 日( ) 時 分頃

発生場所:

事故概要:(上記の事故概要を要約)

事故発生状況:

発生後の処理:

原因分析と再発防止策

===========

「各拠点で生成AIの説明をすると、想定外の使い方に驚いてもらえるケースもあり、興味を持ってくれる方々も多くいらっしゃいます」と森氏は現場の業務でもChatAIを十分に活用できる可能性を語る。

効果・成果

生成AIの活用の幅を広げることに成功し、ユーザー数、利用回数は右肩上がり、生成AIならではのアドバイスの活用や定型業務の時間削減も実現

ChatAI導入による効果は、徐々に表れてきているようだ。「社内でChatAIを立ち上げながら仕事をしている人は確実に増えています。タスクが発生したら『生成AIを使ってみよう』と考える文化が浸透してきました。また、ChatAIを導入してさまざまな機能を精度高く使えるようになったので、自信を持って社員に紹介できるようになりました。これは大きな成果だと言えますね」(森氏)。

AIエバンジェリスト 森 真之助 氏

INPEXのユーザー数は右肩上がりに増加し、現在は約半数の社員(アクティブユーザー)が毎月ChatAIを活用している状況だ。特に各拠点で説明会を開くなどのタイミングで、新規のユーザー数が大きく増加する傾向にある。

新規ユーザーの増加は、ChatAIが業務の高度効率化に貢献していることの裏付けだ。「Excelで作業をする際、自分が表現したいことをChatAIに伝えるだけで、使える関数を教えてくれます。例えば、従来のリストと新規のリストで重複が無いデータのみをピックアップしようとした際、ChatAIが作業に適した関数を導き出してくれ、月次で発生する定型作業で2時間かかっていたものが、10〜15分程度で終わるようになりました。生成AIはVBAやPythonコードも教えてくれるので、業務をさらに高度効率化していきたいですね」と中島氏は具体的な効果を説明する。

INPEXが今後の取り組みとして注目しているのがカスタムチャットの活用だ。森氏は「カスタムチャット機能を使えば、ChatAIに一定の判断をさせるような使い方ができる可能性を感じています。例えば、カスタム指示の中に評価項目を設定し、インプットするフォーマットを指定しておけば、各種プロジェクトの経済性レビューまでしてくれるかもしれません」と期待を込める。

AIRの活動によって社内に生成AIは浸透しているが、まだまだ「生成AIを使い倒す」ための余地はあるようだ。今後はChatAIはもちろん、デジタルアカデミーやアンバサダー制度を掛け合わせて、会社全体でのデジタル技術の徹底活用と共に各部門のイシューの解決を通じて企業競争力の向上を図る。そして「AIが空気のように、自然にある職場」をINPEXは目指していく。

利用申し込み

- 同業企業様、学生の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

- フリーメールアドレス(GmailやYahooメール等)はご利用いただけません。

- 弊社担当より製品説明会や勉強会などのご案内の連絡をさせていただくことがあります。

- ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

- このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。

プライバシーポリシー ・ 利用規約