95%が有用性を実感、導入半年で利用者は5倍に

部署を超えて広がるChatAI活用

1962年に『三菱電機株式会社』の家庭用電化製品などのアフターサービスを担う技術サービス会社として設立された『三菱電機システムサービス株式会社』。現在では各電化製品に加え、太陽光発電システム、エネルギー管理システム、FAシステム、ロボット、監視セキュリティ、ビデオ会議、デジタルサイネージなど事業領域は多岐にわたる。これらのシステムをワンストップで提案するシステムエンジニアリング・サービス会社として厚い信頼を得ている。

DX推進にも注力している同社では、業務効率化を目指し、生成AIの業務活用を進めてきた。導入サービスの選定にあたっては、セキュリティ面と価格帯はもちろんのこと、使いやすさも含めて慎重に検討した結果、「ユーザーローカル ChatAI」(以下、ChatAI)を2024年7月より本格的に導入した。ここでは、IT統括部の加藤氏、漢那氏にChatAIの使用感から活用方法まで幅広くお話を伺っていく。

IT統括部 IT企画部IT改善グループ グループマネージャー 加藤 正雄 氏

IT統括部 IT企画部IT改善グループ 漢那 光希 氏

導入背景

セキュリティと使いやすさを重視したChatAI導入

段階的な社内展開で500名規模の活用を実現

DXを推進し業務効率化を担うIT統括部では、生成AIサービスの導入にあたり、価格帯とセキュリティ面を中心に、慎重に検討を開始。想定していた課題解決シーンとしては、文書・メールの作成・校正、社内規定や社内データの的確な情報検索、コーディング時の技術的なチェックなどがあり、部署を越え全社的な活用を目指していたという。

ChatAIを採用する決め手となったのは、企業での利用の懸念に応えるセキュリティ環境と、従量課金のない料金体系、そして使い勝手が良く自由度が高い点だった。加藤氏は「生成AIサービスがどんどん伸びている中で、利用状況が一目できる管理画面のデザインであったり、アップロードの快適さであったり、非常に使いやすいインターフェイスだと感じましたね」とChatAIに触れた第一印象を話す。

IT統括部 IT企画部IT改善グループ グループマネージャー 加藤 正雄 氏

漢那氏は「社内データを安全に取り扱える環境と、最新の生成AIモデルを使用できるという点は強みだと感じました。丁寧でわかりやすい説明会など、ユーザーローカル社のサポートも大きな魅力だと感じています」とChatAIの決め手を語る。

導入にあたっては、まずは100名(IT統括部50名と、全社員対象で応募のあった50名)を対象にトライアルを実施。使用感についてアンケートを行ったところ利用率が高く、満足度も高い結果に。そこで、2024年7月より、200名を対象に本格導入へと至った。「実は7月の段階で、社内でChatAIの口コミも広がっており、200名以上の利用希望者がいたんです。ただ、無計画に利用者を増やすことは避け、アンケートと利用状況を鑑みながら段階的に利用者を増やしていきました。2025年2月現在では400名がアクティブユーザーとして活用しています」(漢那氏)と、利用者も増え続けているという。

導入と同時に、生成AIへの理解を深めるべく定期的に社内講習も開催。漢那氏によれば「初めてChatAIに触れるユーザーに向けては基本的な講習を、すでに活用しているユーザーにはプロンプトの成功事例などを交えた実践向け講習と参加者を分けて、導入当初は月に2回ずつほど行っていました」という。

漢那 光希 氏

活用方法

利用状況の見える化と活用ノウハウの共有で利用促進

情報検索からコーディングまで部署を超えて活用

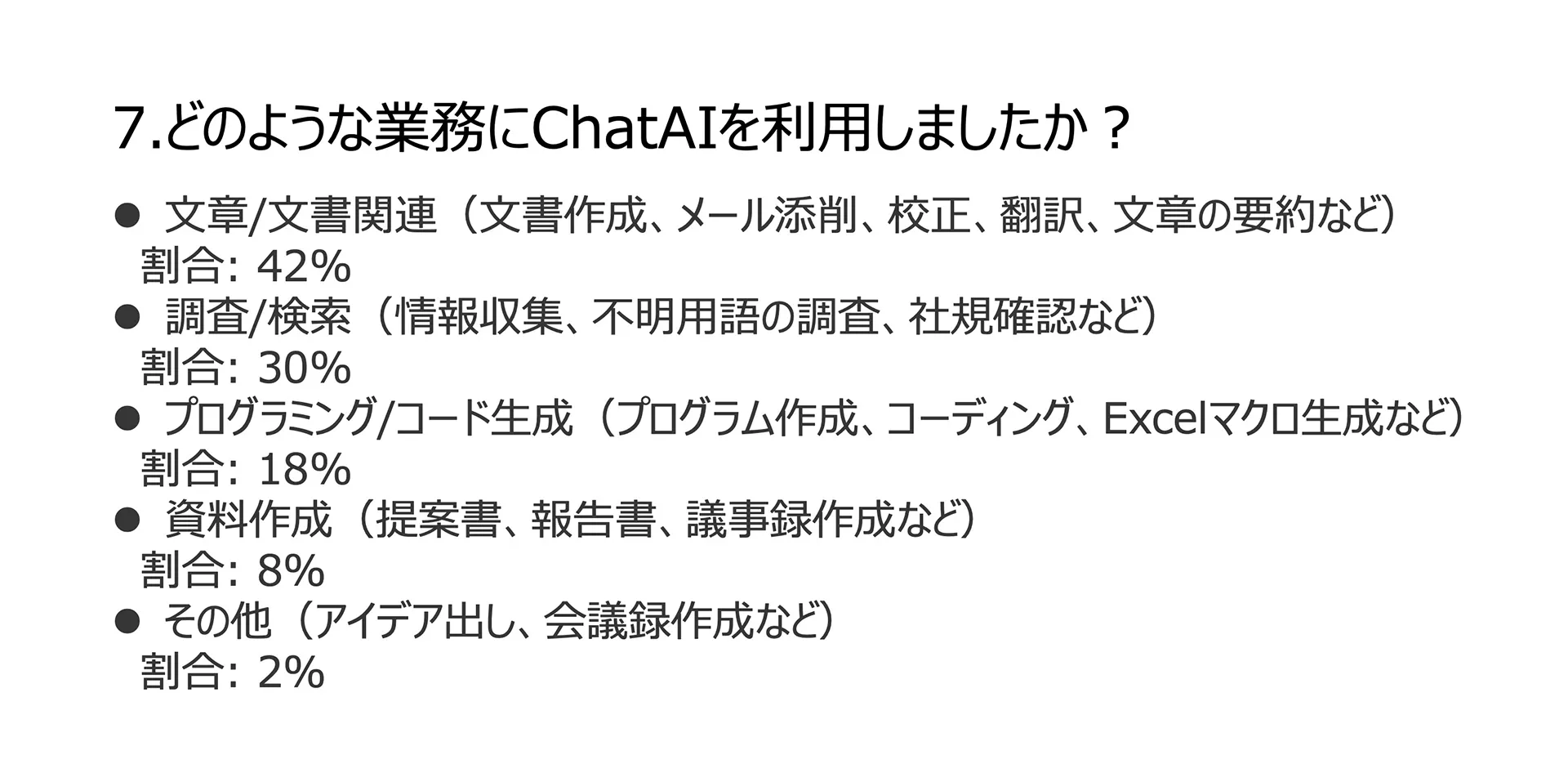

ChatAIの利用率やチャット数などは全国の支社・部署ごとに月次でレポートを作成。色分けされたグラフで日別、月別のデータを一目できるのも管理画面の魅力のひとつ。月次の利用統計サマリーにアンケートの回答内容をBIツールで統合しレポート化しており、利用状況とどのように活用されているかを全社で共有しながらChatAIを管理・運用している。

月次で行うアンケートの集計にもChatAIのドキュメント機能を活用している。「Excelのファイルとプロンプトを入力するだけで集計と要約をしてくれるので重宝しています。Excelだけでなく、PDFやPowerPointなどいろいろなファイル形式で利用できるので、アンケート集計だけでなく、文章作成・校正など様々なシーンでも手軽に活用できて大変便利です」と漢那氏。

「情報検索が断然スマート」になったというのは加藤氏だ。「WEB検索では数千万件ヒットしてしまうような検索も、ChatAIが検索を要約してくれることで、数ページに収まるように。要約した内容には参照元のサイトがすべて明記されるので、信用度と正確性を担保した検索ができるのも便利です」

また、「弊社で開発展開している自動化ツールでは、コーディング時にコマンドを並べる作業が頻発するんです。そうした時に、適切なコマンドを回答してくれることで工数の短縮にはつながっていると思います。業務効率・改善だけでなく、技術支援できるのも生成AIの強みですね」と営業部門、企画部門、開発部門など、部署を横断して活用できているとも。

こうした社内でのChatAI活用事例や利用ポイントなどは、社内ポータルサイト内で共有できる環境も整備している。「新機能の追加や機能の改善などが迅速なので、こうした最新情報の共有も継続的に行っています。加えて、社内講習会やユーザーローカル社による勉強会など、効果的な活用を促進する支援を行うことで、社内での生成AIに関する知識が深まり、活用技術も向上していると感じています」(漢那氏)

効果・成果

95%のユーザーが有用性を実感、口コミで広がるChatAIの活用

資料作成やアンケート分析の作業時間を削減

ChatAI導入以降、その利用率は上昇し続けている。利用促進策の一環として、利用実績のないユーザーから新規希望者へのユーザー入れ替えも実施しており、こうした取り組みもあって、1日に30分以上の業務が削減できていると実感しているユーザーは80%以上、「役に立っている」と感じているユーザーは実に95%をキープしている。

現在、幅広い業務でChatAIが活用されているが、漢那氏によれば「講習会の企画・資料作成では、ざっくりですが1~2時間ほどは時間短縮できている印象ですし、アンケートの回答分析については、明らかに半日ほどの工数・時間削減ができています」とその効果を実感している。また、「社員同士で話をするときに“ChatAIを使ったら業務改善した”や、“ChatAIを使ってみよう”とよく耳にするようになりました。こうした口コミもあって、ChatAIの認知度は上昇しています」と業務を行う上で選択肢が増えたことも大きな効果だという。

導入前から経営層へ生成AIの活用・利用方法について働きかけをし続けてきたという加藤氏は「経営層からも評判が良く、ChatAIの利用数をさらに増やしていこうという社内風土も醸成されてきています」と手応えと今後の展望を力強く語る。漢那氏は「まだChatAIを知らないという社員も多くいますし、活用したら成果が出る可能性が高い社員も多くいます。これまで以上に周知を広げて、ゆくゆくは全社的に生産性を上げていきたいと考えています」と話した。

利用申し込み

- 同業企業様、学生の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

- フリーメールアドレス(GmailやYahooメール等)はご利用いただけません。

- 弊社担当より製品説明会や勉強会などのご案内の連絡をさせていただくことがあります。

- ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

- このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。

プライバシーポリシー ・ 利用規約