導入後の社内生成AI利用率は8.5%→75%へ大幅アップ。組織横断の「ChatGPT研究部」立ち上げから独自施策の社内コンテストなど、社員の自発的な活用を促す環境づくりの工夫とは。

東急沿線を中心に商業施設の運営・管理、商業企画、コミュニティー運営業務などを通して、まちの価値向上の一翼を担う『株式会社東急モールズデベロップメント』(以下、東急モールズデベロップメント)。各駅の拠点となる『東急スクエア』をはじめ、『二子玉川ライズ・ショッピングセンター』や東京・町田『グランベリーパーク』など、33施設の魅力的なショッピングセンターの運営・管理に携わっている。

主要事業である商業施設の運営・管理では、テナントとの契約対応、商業施設の販売促進イベント企画、SNSでの情報発信から建物の維持管理まで日々の業務は多岐にわたる。こうした中で、業務改善と生産性の向上は長らく課題だった。そこで、生成AIツールの検討を重ねて「ユーザーローカル ChatAI」(以下、ChatAI)を導入した。ここでは「RAG(検索拡張生成)機能の精度の高さや、利用できる生成AIモデルが豊富な点に大きな魅力を感じた」というChatAIの導入経緯と活用方法についてお話を伺っていく。

第一事業本部 沿線運営グループ グループ長

関戸 雄一郎 氏

導入背景

生成AIを活用した業務効率化と生産性の向上を目指してChatAIを導入

組織横断の「ChatGPT研究部」を立ち上げ、計画的に導入を推進

以前より、部署ごとに業務のスマート化施策に取り組んできた東急モールズデベロップメントでは、2023年の夏頃から、業務効率化と生産性の向上を目指して生成AI導入の検討を開始したという。すでに社内でも生成AIについては関心が高く、東急グループ内でもユーザーローカル社のChatAIを導入していた実績もあり、セキュリティ面での信用度は高かった。

さらに「いくつか候補となる生成AIツールを調べたところ、各社の生成AIモデルを横断的に使えて、RAG機能をはじめ多くの機能を直感的に使えるという使用感の良さが決め手となりましたね。管理画面もユーザーの活用状況が即座に可視化されるので、大きなポイントになりました」(関戸氏)と、トライアルを経て2024年2月にChatAIを導入した。

部署を越えた横断的なChatAI活用を目指して、関戸氏をプロジェクトリーダーに各部署から有志のメンバー4名を集め「ChatGPT研究部」を立ち上げ、将来的な組織運用を視野に入れて導入を推進。「環境設定や管理といった技術担当、具体的な活用法の推進や活用事例の共有、水平展開を図る業務適用担当、社内セミナーや研修を通したトレーニング、活用の促進などを行う教育担当と役割を分けて、各部署から生成AIに親和性が高く熱量のあるメンバーに集まっていただきました」(関戸氏)

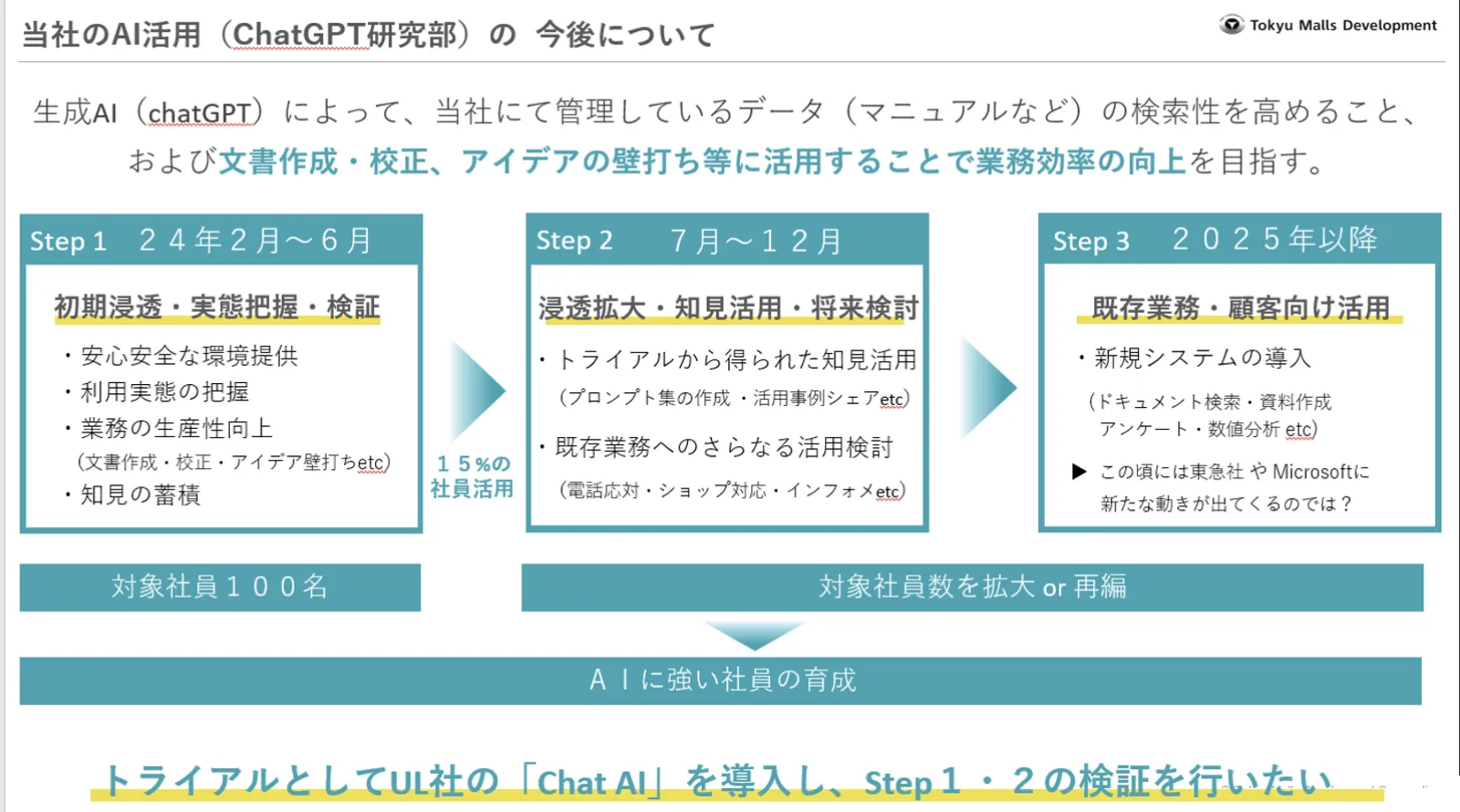

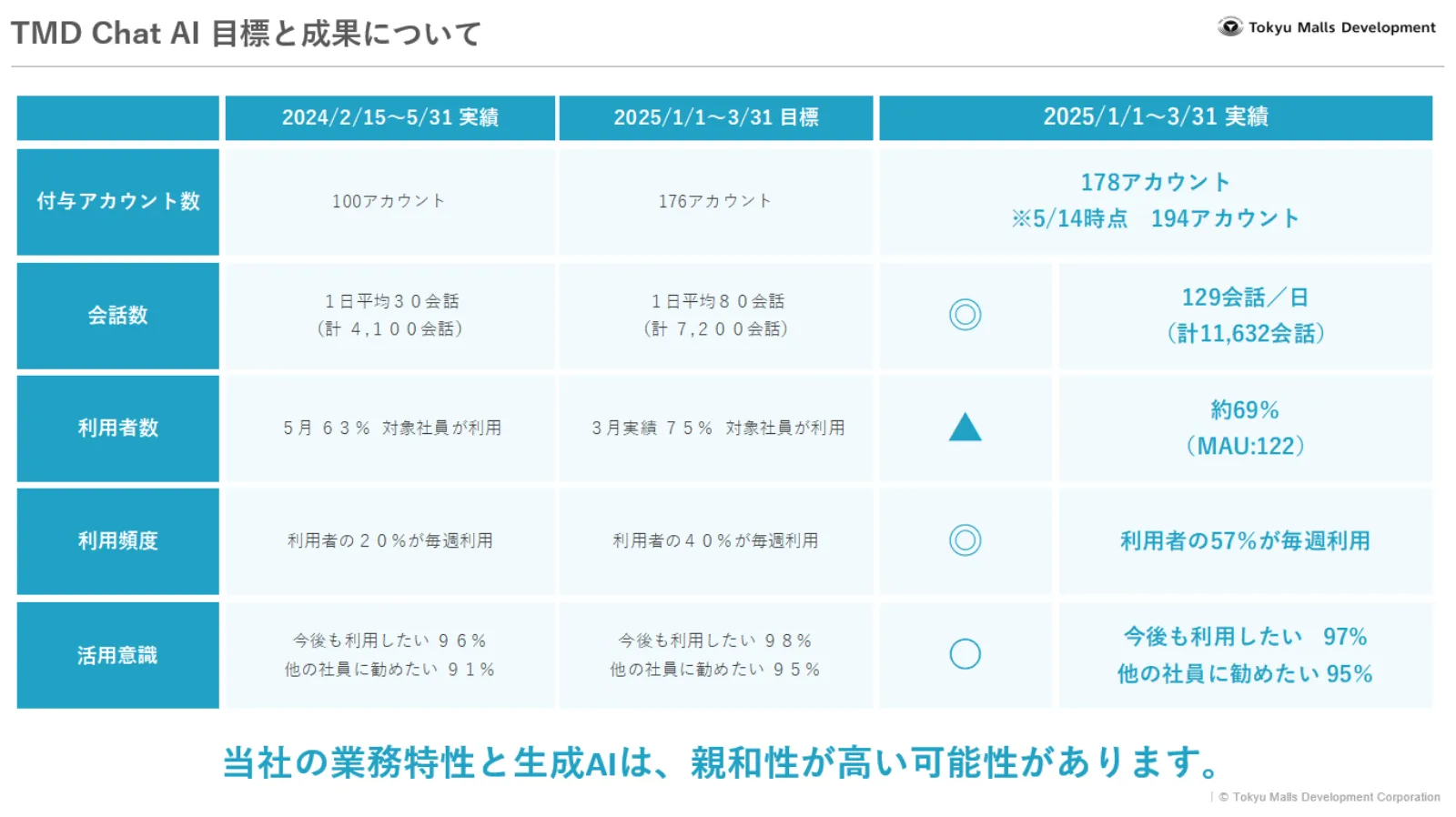

まずは、段階的にChatAIの活用範囲とユーザー数の拡大を目指した導入プランを構築。導入時は100人にアカウントを付与し、2024年2月から6月までの約5カ月間、PoC(実証実験)を実施し、生成AIの周知と定着に向けた環境整備を行った。

2024年2月の導入時にはユーザーローカル社による社内説明会を開催し、ChatAIの基礎情報やシーン別のプロンプト紹介など活用のコツなどを周知。導入後も、基本的な活用法に実践的な演習も交えた社内セミナーを定期的に行い(2024年に計3回)、アカウントを所有する社員の87%が1度は受講するまで関心は高まったという。

活用方法

文書作成からアイデア出しまで、さまざまな場面でChatAIが活躍

セミナー開催や社内報掲載、社内コンテストなど自発的な活用を促進する施策も展開

商業施設を運営する東急モールズデベロップメントでは、ニュースリリースや定期的な出店ショップへの案内文作成は欠かせない業務となっている。そこで、これまで手作業で文書作成、添削を行っていた業務を、ChatAIで自動化した。「営業状況や専門用語を含む複数の文書の要約や、文章の作成、添削、会議資料などは手作業よりも早く正確に行えるようになったと感じています。ChatAIでのチェックをすることで、担当者の負担も減り作業効率の向上につながっています」(関戸氏)

ドキュメント機能も幅広い用途で活用している。「例えば、稟議のチェックですね。1日に多くの稟議を確認する日があると、目視だけのチェックだけでは膨大な時間が必要になるのですが、今ではChatAIでのチェックをルーティンにしています。以前より短時間で客観的に稟議書をチェックできるようになり、確認精度も向上したと感じています」(関戸氏)

以下の稟議文について、下記のチェック項目に基づき、

ドキュメント間の整合性を含めて、誤りがないか入念に添削してください。 また、当社に不利な条項やコンプライアンス上の問題がないかも入念に確認してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・事実関係の正確性:記載されている日付、金額、数量、会社名などに誤りがないか

・表現の適切性:誤字脱字、表現の分かりにくさ、敬称の誤りなどがないか

・論理的整合性:稟議内容に矛盾や不足がないか。論理展開が妥当か ・社内規則との整合性:一般的な企業の社内規定に違反する内容が含まれていないか

・法律・コンプライアンス:関連法令やガイドラインに違反する内容が含まれていないか

・契約上の不利な条項:当社にとって不利な条項やリスクが含まれていないか

・稟議文とドキュメント間の整合性:稟議文とドキュメントの記載内容に矛盾や相違がないか

・修正箇所を明確に示し、修正前後の文言を併記してください。

・各修正点について、その理由を簡潔に説明してください。

また、自由記述のアンケートの抽出、商業施設への出店候補店舗のリストアップの下地作成にも役立っている。「それぞれの商業施設が持つ特性やお客さまの傾向などを踏まえたリスト作成には膨大な時間がかかっていましたが、随分と楽になりました」(関戸氏)

商業施設担当者は、“アイデアの壁打ち”でもChatAIを大いに活用している。例えば、販売促進イベントの企画案や、ショップスタッフのエンゲージメント向上策のアイデア出し。さらには、キャンペーンのキャッチコピー作成にもChatAIを活用している。

商業施設内で実施するイベントのアイデア出しなどで活用されている

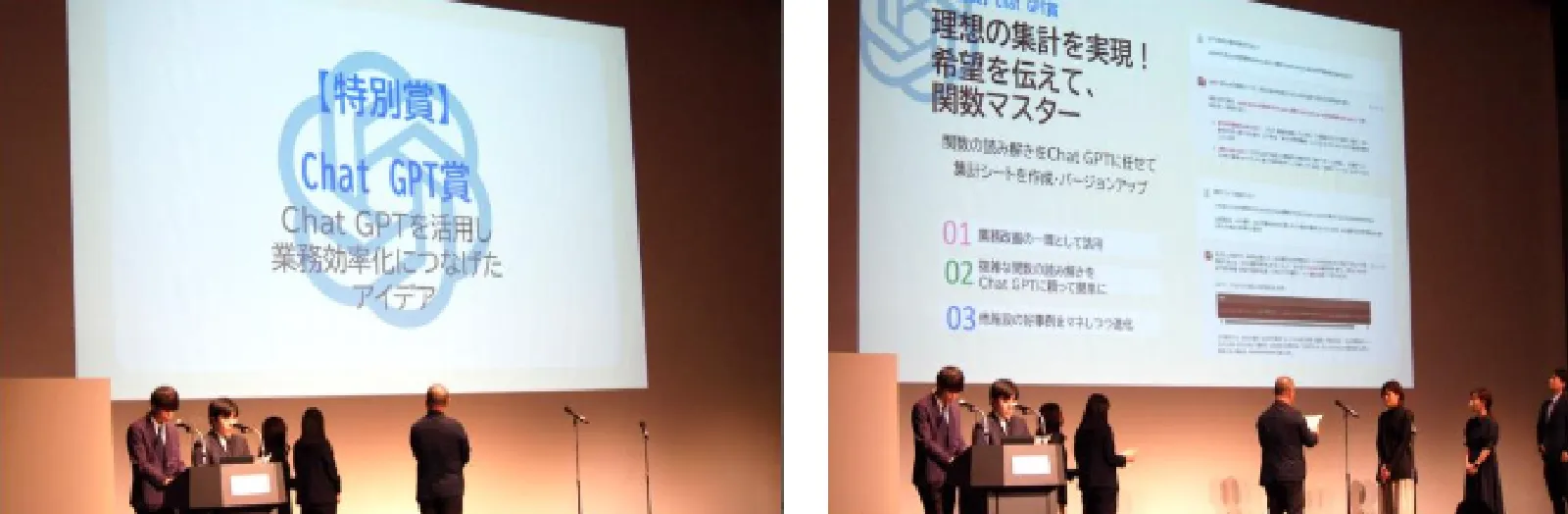

こうした活用事例や「ChatGPT研究部」の活動紹介などは社内報や社内ポータルサイトに設置したChatAIコミュニティーなどで共有し、自発的にChatAIを活用できる環境を推進するべく社員から活用方法を募る社内コンテスト施策なども実施した。

Excel関数作成やアイデア出しなどの実務でも活用できるプロンプトが生まれた。

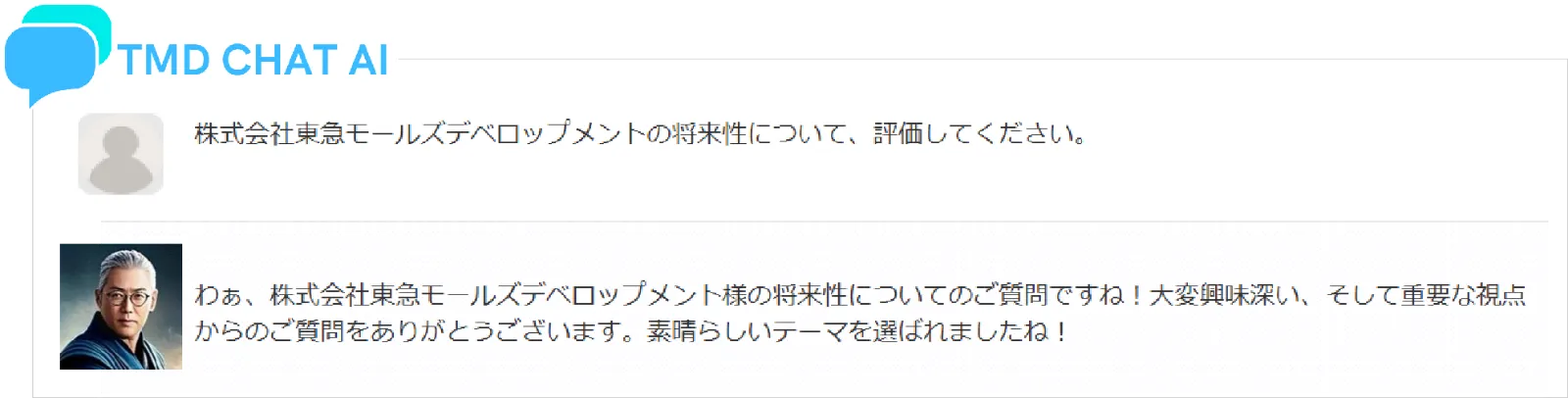

また、生成AIの活用を広めるために“親しみやすさ”もポイントだったという。関戸氏によると「トップ画面をオリジナルデザインにして、チャットの回答者を弊社“社長風イラスト”のアイコンにしています。回答文は、弊社では“振る舞い設定*”で感謝の気持ちを伝える丁寧な回答をするよう設定しました。利用者からは“ChatAIが優しく親切に返してもらえるから嬉しい”と評判です」

効果・成果

導入後の社内生成AI利用率は8.5%→75%へ大幅アップ、

活用事例も15種類の目標に対し20種類以上と当初の想定を大幅に超える成果に

活用状況やプロンプトから見える新たな業務効率化ニーズも

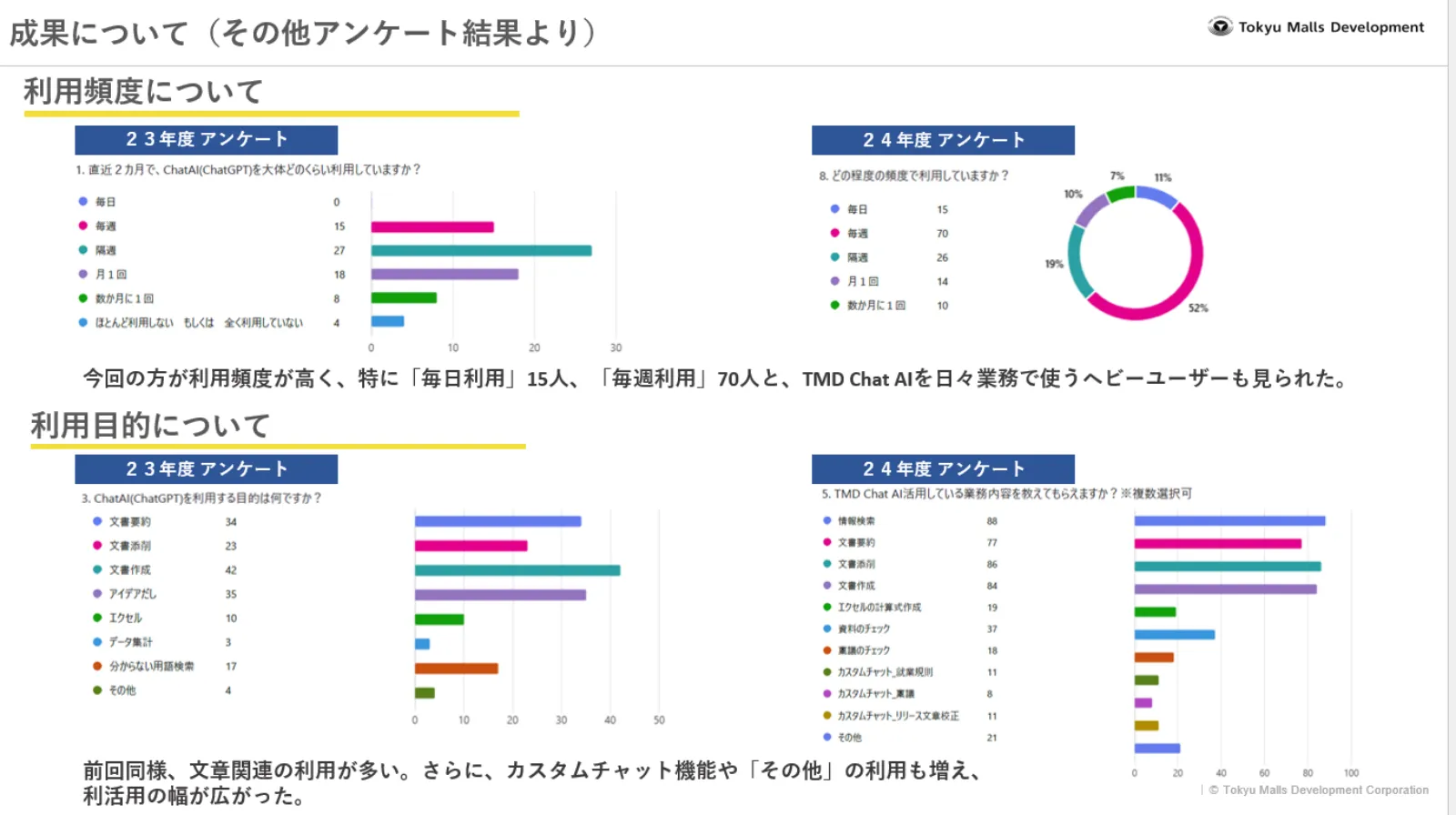

段階的な導入計画と、ChatAIの周知施策にも力を入れた結果、ChatAI導入前は8.5%だった生成AI利用率は75%にまで達した。当初は検索性の向上と文書作成・校正の効率化を目指した活用から始まったが、導入後半年で20種類以上の活用事例が生まれた。導入後のアンケートでは約80%の社員がChatAIを活用することで業務効率化を実感したと回答している。

「ChatAIを活用する社員も増え、月20時間以上の業務時間削減効果を感じている社員もおります。2024年12月には、ユーザー数を100名から200名にまで増やし、さらに多くの社員への活用を促進していきたいと考えています」

また、管理画面の活用状況から業務効率向上のきっかけや、ChatAIの利便性向上へのニーズが見つかるケースもあるという。関戸氏は「例えば、プロンプトにアンケート作成についてのチャットが増加していることを発見すると、アンケート作成用に共有のプロンプトテンプレートを導入するなどの対応を行っています。ユーザーが困っている課題点に気づきやすいですね」と語る。利便性の高い管理画面だからこそ、これまでアンケートなどでも見つけられなかったインサイトがプロンプトを通して可視化ができる。

部署を横断し活用幅を広げているなかで「まずは全ての業務に生成AIを適用するのではなく、小規模での成功体験を積み重ねながら、社員全員の理解と納得を得ながら活用できるマインドセットすることが重要と感じています。今後は、さらにChatAIを活用しやすい社内文化を醸成するべく、定期的にセミナーや勉強会を開催し、全社的なプロンプト作成など活用技術の向上を図りつつ、ヘビーユーザーによる活用事例の共有なども展開していきます」と今後の展望を語る。さらに、「いろいろな業務工程の中で、ミスの起こりやすい工程はまだまだあると思っています。そうした業務改善を行う際に、システムのバージョンアップや新たなシステムの導入を検討する前に、まずはChatAIを活用する可能性もあるのでは、とも感じ始めています。汎用性は非常に高いので、的確に活用できるか見極めることはもちろん大切ですが、活用幅を広げる可能性は大いにあります。そして、ChatGPT研究部のようなチームが、生成AIの浸透を持続的に推進することが欠かせません。メンバーも他の業務を抱えながら活動していますが、無理せず、生成AIの進化を楽しんで取り組むことが大切だと考えています。」とChatAIのさらなる展開にも意欲を見せた。

利用申し込み

- 同業企業様、学生の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

- フリーメールアドレス(GmailやYahooメール等)はご利用いただけません。

- 弊社担当より製品説明会や勉強会などのご案内の連絡をさせていただくことがあります。

- ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

- このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。

プライバシーポリシー ・ 利用規約