事例から学ぶ!国内企業の生成AIを活用した取り組み5選

- 更新日

- 2025/04/30(水)

生成AIは、SNS運用、コード生成、マーケティング、データ分析、文章校正など、幅広い業務で活用が進んでいます。本記事では、生成AIの基礎知識から、具体的な活用事例、導入時のポイントまで解説します。

生成AIとは何か

生成AI(Generative AI)とは、テキスト、画像、音声、プログラムコードなど、さまざまなコンテンツを生成できる人工知能(AI)のことです。従来のAIが、既存のデータに基づいて分析や判断を行うのに対し、生成AIは学習したデータをもとに、新しいオリジナルコンテンツを生み出すことができます。

この技術は、ビジネスの現場でも急速に活用が広がっており、業務効率化、コスト削減、新たなビジネスチャンスの創出など、さまざまな効果をもたらしています。

また、生成AIの活用が進む背景には、企業が直面しているさまざまな課題があります。それらの課題を解決するため、国内の多くの企業が生成AIの導入に成功事例を生み出しています。以下では、いくつかの国内企業の事例を簡単にご紹介いたします。

生成AIの主なビジネス活用事例

ここでは、生成AIをビジネスに活用し、実際に効果を上げている企業の事例を5つご紹介します。

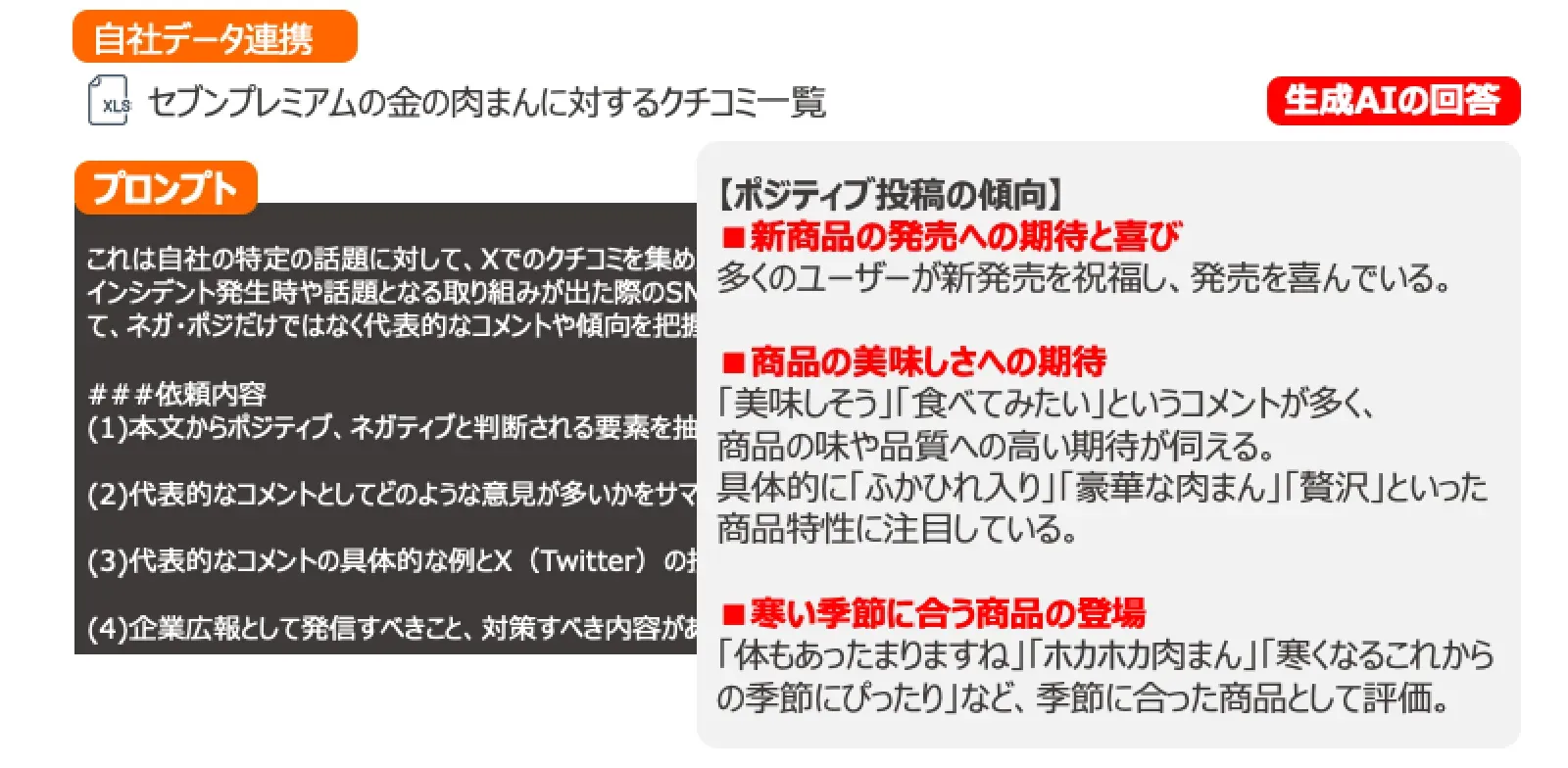

SNS運用・炎上対策 - 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

従業員数:157,177名

課題:

- SNS運用における業務の属人化

- 投稿文作成、リスクチェック、データ分析にかかる時間的コスト

- リスク判断の担当者によるばらつき

活用方法:

- 資料を基にした投稿文の自動生成(クイズ形式など)

- リスクワード・表記ルールに基づく投稿文チェックの自動化

- SNS分析ツールと連携したデータ分析、アクションプランの提案

- 過去の判定結果と判定対象の投稿一覧といったデータを生成AIと連携しリスク判定

効果:

- リスクチェック業務で約70%の時間削減

- ルーティン業務の効率化、属人化の解消

- SNS業務未経験者でも質の高い分析が可能に

- リスク把握は8割程度は人による判定と同じ結果に

活用のポイント:

- "生成AIファースト"という合言葉に、業務を行う際に「生成AI」を使ってみたらどうなるかを考える文化を醸成

- 業務プロセスの見直し(BPR活動)を通じて、属人化や時間のかかる業務を特定し、生成AIの活用を検討

- 生成AIはあくまでも補助ツールとして位置づけ、最終的な判断は人が行うという、人とAIの適切な役割分担

マーケティング - 株式会社DINOS CORPORATION

事業内容:カタログやインターネットによる総合通信販売

従業員数:699名

課題:

- EC市場拡大に伴うMD(マーチャンダイザー)の業務負担増

- コピーライティング業務の効率化

活用方法:

- 商品説明文、キャッチコピーの自動生成

- 商品の魅力抽出、分類

- WEBページ/カタログのレイアウト(ページ構成)のアイデア出し

- 競合商品との比較・分析、ペルソナ分析、ターゲット別訴求の検討

- Q&A自動作成

効果:

- MD部門: 商品コピー作成時間50%削減

- EC部門: ランディングページ構成時間70%削減

- マーケティング部門: SNS投稿文作成時間80%削減

- コールセンター部門: Q&A作成時間大幅削減

活用のポイント

- デジタルリテラシーが高いメンバーを部門横断でスカウトして「生成AI活用検討会」を発足。テスト導入を経て、段階的に全社導入

- AI初心者でも使いやすいよう、30を超える実用的なプロンプトを用意し、様々な業務での活用を促進

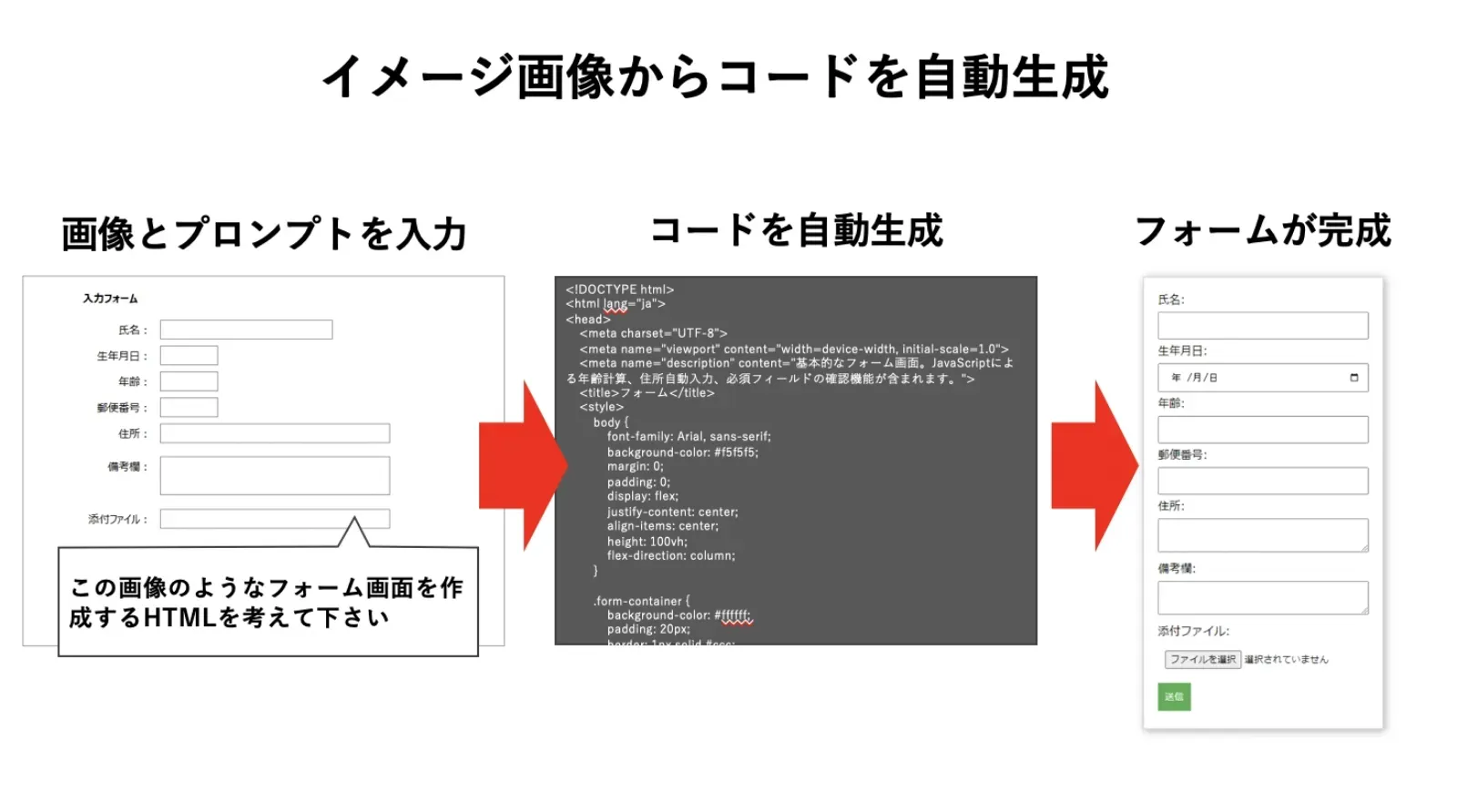

コード生成 - 株式会社アテナ

事業内容:BPO

従業員数:900名

課題:

- 属人化された業務(文章作成、プログラミングなど)

- 提案依頼書の精査にかかる時間的コスト

活用方法:

- 企画書、メールなどの文章校正

- 提案依頼書からの必要情報の自動抽出、整理

- フォーム作成などのプログラムコードを自動生成

- テストパターンの洗い出し

効果:

- 特定のプログラミング業務で、2日→30分に時間短縮

- 複雑な開発が可能になり、納期短縮・サービス品質向上

- 個人の能力拡張(これまで不可能だった業務が可能に)

活用のポイント

- 活用方法や適切なプロンプトの作成方法を明記したガイドラインを整備

- 社内ユーザーと使用感や課題を共有する機会や、勉強会も実施して社員の活用をサポート

- あらかじめ目的に応じたプロンプトが組んである「カスタムチャット」機能を使い初心者でも簡単に利用できる環境を構築

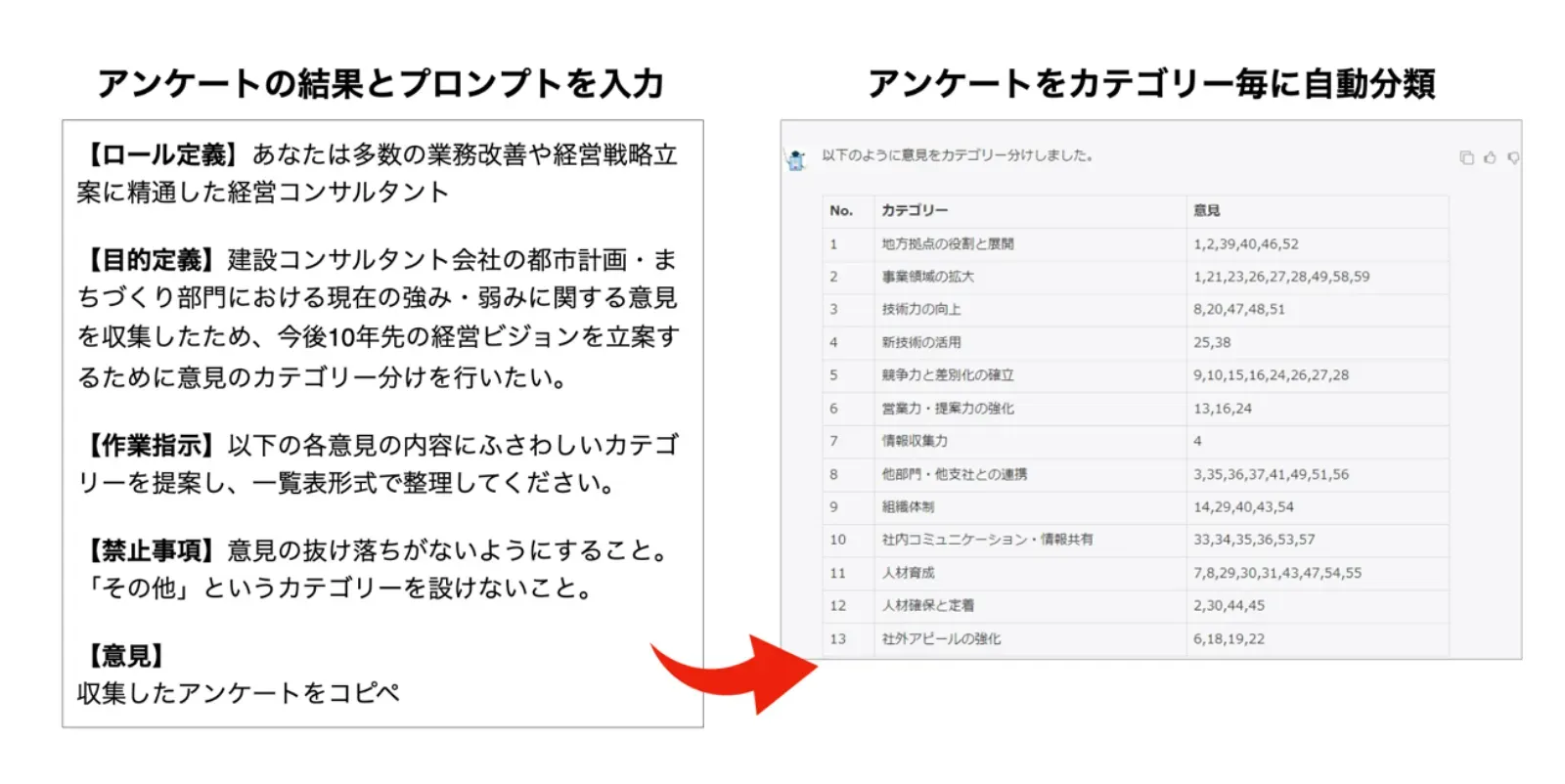

データ分析 - 株式会社エイト日本技術開発

事業内容:総合建設コンサルタント

従業員数:1058名

課題:

- アンケート集計・分類作業の煩雑さ

- プログラムコード作成の効率化

活用方法:

- アンケート自由記述意見の自動要約、カテゴリー分け

- 関数プログラムコードの検索、サンプルコードの自動生成

- エラーチェック、修正案の提示

- テキスト添削(メール文面など)、アイデア出し

効果:

- アンケート分類業務で、作業工数2/3に削減、外注コスト削減

- プログラムコード作成で作業時間半減

- 業務のクオリティ向上

活用のポイント

- 社内での利用ルールを事前に整備したうえで、まずは「徹底的に使ってみる」というスタンスでスタート

- 活用方法やプロンプト作成のコツなどを紹介する説明会、希望者向けのハンズオンセミナーを開催し、社員の活用をサポート

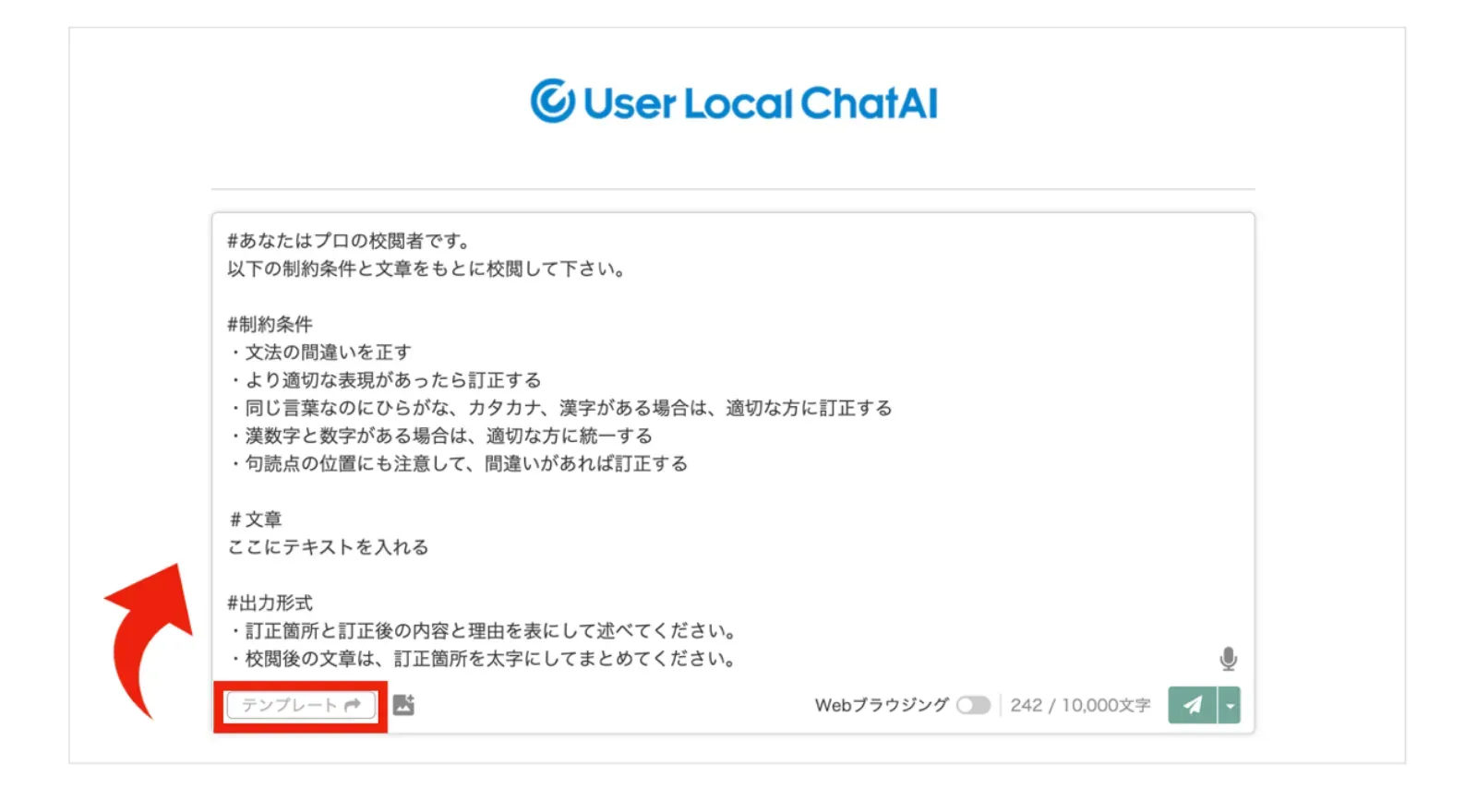

文章校正 - 小野高速印刷株式会社

事業内容:総合印刷および出版

従業員数:250名

課題:

- 文章作成・校正業務の負担

- デザイン・キャッチコピー作成のアイデア不足

- プログラムコード作成の属人化

活用方法:

- 社内広報誌などの文章作成・校正

- 文章校正に特化したプロンプトテンプレートの作成・共有

- デザインラフのフィードバック、キャッチコピーのアイデア出し

- SNS投稿文の自動生成

- プログラムコードの作成(VBAなど)

効果:

- 文章作成・校正で工数半減、作業の質向上

- プログラムコード生成、デザインのアイデア出しで効果

- 社員の成長促進、アイデア創出のきっかけ

活用のポイント

- 全社横断的なプロジェクトチーム結成し、生成AIの導入を検討

- 社内でモニターを募り、トライアルおよび利用者アンケートを実施し、ユーザー・管理者の双方の使用感を確認してから全社導入

- 自社の校正に特化したプロンプトテンプレートを作成し、印刷会社特有のさまざまな文章校正のシーンで活躍

生成AI導入時のポイント

上記の事例から、生成AIをビジネスに導入する際のポイントをまとめます。

1.目的の明確化:

何を解決したいのか、どのような業務を効率化したいのか、具体的な目的を設定することが成功への第一歩です。目的が曖昧なままでは、適切なツール選定や効果測定が困難になり、投資対効果が見えにくくなります。

2.ツールの選定:

セキュリティ、機能性、コスト、使いやすさなどを総合的に比較検討し、自社の目的に合ったツールを選びます。特に、機密情報の取り扱いに関するセキュリティポリシーや、求めるアウトプット精度、既存データの活用可否は重要な判断基準となります。

3.プロンプトの最適化:

生成AIの性能を最大限に引き出すためには、具体的で明確な指示(プロンプト)が不可欠です。期待する回答形式、文脈、出力文字数などを指定することで、精度は格段に向上します。試行錯誤を重ね、ノウハウを蓄積して最適なプロンプトを作成しましょう。

4.社内教育:

生成AIの基本的な知識や活用方法、情報漏洩リスクや著作権などの注意点を社員に周知し、リテラシー向上を図ることが重要です。研修などを通じて成功体験を共有し、利用を促進します。

5.継続的な改善:

生成AIの技術は日々進化しています。新しいモデルや機能が登場することも多いため、常に最新情報をキャッチアップし、社内の活用方法やルールをアップデートしていく姿勢が求められます。

6.生成AIを過信しない:

生成AIはあくまで業務を支援するツールであり、生成されたコンテンツの最終的な確認・判断は人が行う必要があります。事実確認(ファクトチェック)や、倫理的・法的な問題がないかの検証は、人間の重要な責務です。

生成AIは、ビジネスのさまざまな場面で活用できる可能性を秘めています。この記事で紹介した事例を参考に、ぜひ自社での生成AI活用を検討してみてください。

利用申し込み

- 同業企業様、学生の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

- フリーメールアドレス(GmailやYahooメール等)はご利用いただけません。

- 弊社担当より製品説明会や勉強会などのご案内の連絡をさせていただくことがあります。

- ご記入いただいた情報につきましては、カタログ資料の送付や弊社からのご連絡の目的以外に利用することはありません。プライバシーポリシー

- このサイトはGoogle reCAPTCHAによって保護されています。

プライバシーポリシー ・ 利用規約